Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)

Бригады штурмовых орудий в основном укомплектовывались САУ StuG 40 или StuG IV, а также StuH 42. С января 1945 года, в зависимости от элитности, большинство бригад получило от взвода до нескольких батарей противотанковых САУ Pz.lV/70(A). В то же время в реальной боевой обстановке в их состав включались самые разные танки и самоходные установки.

Бойцы Красной Армии осматривают подбитое штурмовое орудие Ausf G. Район Никополя, 3-й Украинский фронт, 1944 год

Командирская башенка с обтекателем

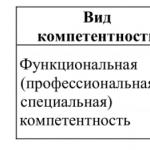

По состоянию на 1 марта 1945 года в частях и соединениях вермахта, люфтваффе и войск СС насчитывалось 3067 штурмовых орудий StuG 40 (StuG III), 540 StuG IV и 577 штурмовых гаубиц StuH 42. Соответственно 277, 33 и 5 машин находились в Армии резерва. Несмотря на катастрофическое для Германии развитие ситуации в 1945 году, промышленность Третьего рейха смогла до конца апреля изготовить 1038 StuG 40, 127 StuG IV и 98 StuH 42. Немецкая статистика обрывается 28 апреля 1945 года. Наличие штурмовых орудий на различных театрах военных действий на эту дату можно узнать из приводимой таблицы.

Из приведенных данных следует, что абсолютное большинство штурмовых орудий использовалось на Восточном фронте. Соответственно, и в качестве трофеев Красной Армии боевых машин этого типа досталось больше.

Надо сказать, что в отличие от армий западных союзников трофейные самоходки активно эксплуатировались в Красной Армии с первых дней войны. Немаловажную роль тут сыграло практически полное отсутствие аналогичных отечественных боевых машин.

{пропущен текст – так в первоисточнике}

фейных штурмовых орудий StuG III относится к периоду обороны Киева. В августе 1941 года у села Вита Почтовая были захвачены два исправных StuG III из состава 244-го дивизиона штурмовых орудий, один из которых своим ходом был доставлен в город. После показа жителям машину укомплектовали советским экипажем и отправили на фронт. Дальнейшая ее судьба неизвестна.

Во время Смоленского сражения танковый экипаж младшего лейтенанта С.Климова, потеряв свой собственный танк, пересел в захваченный StuG III и за один день боев подбил два вражеских танка, бронетранспортер и две грузовые машины, за что Климов был представлен к награждению орденом Красной Звезды.

При освобождении Левобережной Украины, по меньшей мере, две батареи StuG III воевали в составе 3-й гвардейской танковой армии. С их участием в боевых действиях связан курьезный эпизод. Под Прилуками недавно прибывшие на фронт молодые танкисты, увидев ехавшую по дороге трофейную самоходку, несмотря на большие красные звезды на бортах, приняли ее за немецкую и обстреляли с дистанции 300 м из своего легкого танка Т-70.

Однако поджечь машину не смогли и в итоге были избиты самоходчиками и ехавшими на броне САУ пехотинцами.

Небезынтересен отзыв о немецкой САУ, сделанный ветераном Великой Отечественной войны М.Ф.Паниным, который воевал на трофейных StuG 40 с апреля 1943 года до окончания войны в составе 1228-го гвардейского самоходно-артиллерийского полка 6-й танковой армии. По его словам, StuG 40 была «Великолепная самоходочка... Удобные рабочие места, хорошие прицелы и приборы наблюдения, неприхотливость, но запас хода маловат...»

Трудно не согласиться с мнением ветерана. Действительно, StuG III/StuG 40 уверенно можно отнести к числу наиболее удачных бронированных машин, созданных в Германии в 30 – 40 годы. Удачными оказались выбор в качестве базы шасси среднего танка Pz.HI, компоновка боевого отделения и машины в целом, обеспечившая максимум удобств для работы экипажа, и, наконец, выбор основного вооружения. Короткоствольная 75– мм пушка допускала использование САУ лишь в варианте классического штурмового орудия, вооружение же ее длинноствольным орудием аналогичного калибра придало машине универсальность. 75– мм снаряд, с одной стороны, обладал достаточным фугасным действием, с другой – бронебойные характеристики пушки вплоть до конца войны позволяли САУ уверенно бороться с танками противника. Противотанковые свойства StuG III усиливались за счет хорошей защищенности и сравнительно небольших габаритов машины, затруднявших борьбу с ней. Об эффективности немецкой самоходки как противотанкового средства можно судить по тому, что к осени 1944 года на счету подразделений, вооруженных StuG III, оказалось более 20 тысяч подбитых советских, американских, английских и французских танков и САУ.

Отремонтированное штурмовое орудие StuG III Ausf.E во время ходовых испытаний. Западный фронт, 1942 год

Щит пулемета и люк заряжающего

щит откинут, люк закрыт

щит поднят, люк открыт

| Марка | ТВД | ||||

| Восток | Балканы | Италия | Запал | Франция и Норвегия | |

| StuG III | 811/680 | 18/18 | 123/109 | 45/29 | 39/46 |

| StuG IV | 219/165 | – /- | 16/16 | 40/32 | 7/7 |

| StuH 42 | 104/90 | 3/3 | 34/29 | 1/- | – /- |

| ПРИМЕЧАНИЕ. Число в знаменателе указывает количество боеготовых машин. | |||||

Тактика применения

В большинстве отечественных и зарубежных изданий, посвященных штурмовым орудиям StuG III, достаточно подробно описываются история их создания, конструкция и боевое применение. Вместе с тем, обычно остается «за бортом» тема тактики применения штурмовой артиллерии. А ведь именно продуманной грамотной тактике штурмовые орудия обязаны половиной своего успеха на поле боя.

Предлагаемый читателю материал основан на немецких уставах, положениях и инструкциях, показаниях пленных и на анализе этих показаний, проведенном советскими специалистами еще в годы Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы.

Основы применения

Главной задачей штурмовых орудий являлось: в наступлении – сопровождение пехоты при атаке и бое в глубине обороны, в обороне – поддержка контратак. По мнению немцев, штурмовые орудия повышали темп и стремительность атаки, придавали пехоте ударную силу и являлись средством ее моральной поддержки. Во время атаки штурмовые орудия применялись на главном направлении прорыва. Следуя непосредственно с наступающими частями, они вели огонь по целям, сдерживающим продвижение пехоты, и особенно по фланкирующим огневым точкам, и этим поддерживали темп наступления.

Штурмовые орудия чаще всего применялись при проведении контратак и нанесении фланговых ударов. Ввод их в бой должен был быть внезапным, чтобы не дать противнику возможности оборудовать опорные пункты и организовать противотанковую оборону.

В обороне штурмовые орудия применялись для поддержки внезапных, заранее подготовленных контратак, с целью сорвать атаку противника.

При отступлении штурмовые орудия следовали в арьергарде с задачей прикрывать огнем отход пехоты.

Для быстрого и внезапного захвата тактически важных пунктов штурмовые орудия использовались в составе передовых отрядов, благодаря своей подвижности, проходимости и постоянной готовности к открытию огня.

При действиях в лесистой местности штурмовые орудия поддерживали атаку пехоты при захвате опушки леса. К прочесыванию леса в первой линии вследствие своих конструктивных особенностей они не привлекались.

Для поддержки атак ночью штурмовые орудия, по мнению немцев, были не приспособлены, так как наблюдение и ведение огня из них было затруднено. Штурмовые гаубицы могли поддерживать атаку пехоты ночью стрельбой с закрытых позиций.

Предпосылками для успешного применения штурмовых орудий являлись внезапность, максимальное использование естественных укрытий, точное знание местности, тесное взаимодействие с пехотой и предварительное подробное обсуждение с пехотным командиром вопросов использования штурмовых орудий в предстоящем бою.

StuG 40 AusfG с венгерской пехотой на броне направляется к передовой. Восточный фронт у 1942 год

Крепление экранов и кронштейнов на корпусе StuG III

Применение штурмовых орудий обусловливалось условиями местности. Поэтому перед введением их в бой, как правило, командиры штурмовой артиллерии обязаны были заблаговременно изучить местность в районе действий, систему своих противотанковых заграждений и минных полей и противотанковую оборону противника.

Штурмовые орудия вследствие уязвимости в ближнем бою нуждались в постоянной защите со стороны пехоты. Поэтому для выполнения самостоятельных задач как танки штурмовые орудия не использовались и применялись в бою в тесном взаимодействии с пехотой, мотопехотой и танками. Использование же штурмовых орудий для выполнения отдельных ограниченных задач допускалось лишь в том случае, если эти задачи не могли быть выполнены остальной артиллерией или тяжелым оружием пехоты.

Когда ожидалась атака танков противника, штурмовые орудия становились главным средством борьбы с ними, особенно при отсутствии достаточного количества другого противотанкового оружия. Во всех случаях танки противника являлись главнейшими целями для штурмовых орудий, вне зависимости от поставленной перед ними задачи.

Штурмовые орудия вели огонь прямой наводкой с места (с замаскированных позиций) и с коротких остановок. Штурмовые гаубицы привлекались иногда к ведению огня с закрытых позиций. Огонь прямой наводкой велся на дальности до 1500 – 2000 м, наиболее действительная дистанция огня – от 200 до 1000 м.

Огневые задачи, которые могли быть выполнены тяжелым оружием пехоты или артиллерией, перед штурмовыми орудиями не ставились.

Для пополнения боеприпасов и горючего во время боя штурмовые орудия отводились с передовой линии. Эти передвижения для восстановления своей боеспособности не означали, что они покидали поле боя. Пехотинцам же заранее объяснялась необходимость временного отвода штурмовых орудий с передовой линии, и они реагировали на это спокойно.

По выполнении поставленной задачи штурмовая артиллерия отводилась с передовой линии, и ей давалось время на восстановление полной боеспособности (пополнение боеприпасами, горючим, производство текущих ремонтов) для выполнения последующих задач. После 4 – 5 дней боевой работы предоставлялся один день перерыва для приведения в порядок артиллерийских систем и ходовой части машин; запрещалось использовать штурмовые орудия для целей охранения.

По мнению вермахта, главная задача штурмовой артиллерии заключалась в непосредственной поддержке пехоты. Однако годы войны внесли коррективы – штурмовые орудия с успехом применяли для борьбы с танками.

«Опыт боев показал, что одно орудие ПТО редко может подбить 1-2 танка, а одно штурмовое орудие в среднем подбивает большее число танков, так как оно подвижно и может очень быстро менять свои огневые позиции» (из показаний командира 13-й танковой дивизии генерал-лейтенанта Трегера). Несомненно, что созданием бригад штурмовых орудий немцы преследовали цель – иметь мощные средства противотанковой обороны.

«Штурмовые орудия используются во время нанесения основного удара в решающий момент и находятся под контролем командира дивизии. Их возможности используются полностью, если только они применяются одновременно. Бригада штурмовых орудий является такой частью, которая способна преодолеть даже сильное сопротивление. Наименьшим действующим подразделением является батарея» (из показаний командира 52-го армейского корпуса генерала пехоты Бушенхагена). Дробление батареи штурмовых орудий на взводы и отдельные орудия снижало их огневую мощь и вело к излишним потерям. Поэтому поддержка пехоты отдельными взводами ограничивалась лишь теми случаями, когда командир батареи не имел возможности руководить действиями всего подразделения (например, в бою в населенном пункте, в лесу и т.д.). В этих случаях отдельно действующие взводы снабжались материально-техническим имуществом и боеприпасами за счет соседних батарей.

Подбитые штурмовые орудия. Справа – с маской пушки «свиное рыло», слева – с обычной. Прибалтика, 1945 год

Использование штурмовых орудий в основных видах боя *

[*Текст подготовлен на основе трофейной «Памятки по боевому использованию штурмовой артиллерии».]

В наступлении штурмовые орудия двигались непосредственно за пехотой от одной огневой позиции к другой. Чем сильнее была пересечена местность, тем теснее должно быть взаимодействие пехоты со штурмовыми орудиями. При движении через покрытые хлебами поля, кустарник и заросли пехота выдвигалась вперед, охраняя штурмовые орудия. Боевая разведка от пехоты имела сигнальные средства (флажки, ракетницы и др.) для поддержания связи со штурмовыми орудиями и для предупреждения их о появлении танков противника.

Перед атакой штурмовые орудия выдвигались возможно ближе к атакующей пехоте, а в момент броска ее в атаку они или двигались вместе с ней, или поддерживали ее огнем с занимаемых позиций. Немцы стремились к тому, чтобы вклинение пехоты и штурмовых орудий в оборону противника всегда происходило одновременно. Штурмовые орудия в наступлении действовали следующим образом: из трех орудий взвода вперед выдвигались два орудия при огневой поддержке третьего или только одно орудие при огневой поддержке двух остальных. Вместе с тем, такая смена позиций штурмовыми орудиями обспечивала пехоте непрерывную огневую поддержку.

При атаке укрепленых позиций штурмовые орудия вместе с ударными штурмовыми группами пехоты и саперов уничтожали оборонительные сооружения. Они обстреливали амбразуры этих сооружений до того момента, пока саперы и пехота приблизятся к ним. При наличии минных полей штурмовые орудия оказывали огневую поддержку саперам, проделывавшим в них проходы.

Штурмовые орудия являлись почти единственным противотанковым средством пехоты в том случае, когда из-за условий местности невозможно было подтянуть противотанковые орудия или огонь противника препятствовал подходу слабо бронированных противотанковых САУ.

Немцы считали, что штурмовые орудия благодаря своей подвижности и мощи огня пригодны для преследования противника. Они могли быстро прорвать поспешно занятую оборону или воспрепятствовать ее укреплению. Для сопровождения штурмовых орудий в преследовании немцы создавали подвижные группы, вооруженные пулеметами, которые передвигались на штурмовых орудиях или на автомашинах.

Для успешного преследования особое внимание уделялось бесперебойному обеспечению штурмовых орудий боеприпасами, горючим и запасными частями.

В обороне штурмовые орудия всегда находились в распоряжении общевойскового начальника и использовались как подвижное средство ПТО и для поддержки контратак. Штурмовые орудия располагались сосредоточенно на направлении предполагаемого удара противника, в глубине тактической полосы обороняемого участка, что обеспечивало им свободу

маневра. На особо опасных участках (танкодоступных) штурмовая артиллерия подтягивалась возможно ближе к переднему краю. Использование исправных штурмовых орудий в качестве неподвижных огневых точек на переднем крае не допускалось. Если в обороне, главным образом, участвовала артиллерия, то взводы 105-мм штурмовых гаубиц в целях усиления основного артиллерийского огня использовались для стрельбы с закрытых позиций, 75-мм же штурмовые орудия составляли подвижной резерв.

Контратаки, сопровождаемые штурмовыми орудиями, проводились всегда в направлении флангов вклинившегося противника.

Основные принципы тактического использования и взаимодействия штурмовой артиллерии с пехотой в обороне были те же, что и в наступлении.

При отходе штурмовые орудия сковывали противника и обеспечивали отход своих войск. Однако штурмовые орудия никогда не оставались без защиты пехоты. Боеспособные штурмовые орудия, как правило, находились в хвосте арьергарда. Их основная задача – сдерживать противника, чтобы пехота смогла оторваться от него и закрепиться на промежуточных рубежах.

Особое значение при отступлении придавалось уничтожению прорвавшихся танков противника. Штурмовая артиллерия атаковывала танки с фланга или, подпустив их на близкое расстояние, с замаскированных, по возможности фланкирующих позиций обрушивала на них свой огонь.

Для того чтобы облегчить положение отступающих частей, немцы иногда вынуждены были предпринимать вместо танковых контратак контратаки штурмовыми орудиями совместно с пехотой.

Маска пушки «свиное рыло» (Saukopfblede). На переднем броневом листе установлена фара Notek. Открыты створки люка доступа к агрегатам трансмиссии

Характерные особенности StuG 40 Ausf G поздних выпусков

Кронштейн крепления пушки по-походному и фара Notek

Использование бригад штурмовых орудий

Бригады штурмовых орудий придавались армиям, корпусам и дивизиям, но, как правило, они находились в распоряжении армейского корпуса, образуя подвижный, обладающий наибольшей ударной мощью его резерв. Вопрос о переподчинении бригады какой-либо дивизии решал, с учетом обстановки, командир корпуса (начальнику артиллерии корпуса бригада подчинялась только в оружейно-техническом отношении и по линии внутренней службы).

Командир корпуса придавал бригаду дивизии, находящейся на главном участке наступления или обороны. Бригада должна была действовать в полном составе.

«Введение в бой всей бригады штурмовых орудий под командованием командира бригады, как правило, приносит успех. Сосредоточение ударной силы и огневой мощи 30 штурмовых орудий на узком участке фронта позволяет прорвать даже сильную оборону. Однако условия местности и обстановка могут обусловить необходимость распределения батарей по пехотным полкам дивизии, при этом подразделения штурмовых орудий находятся в подчинении того командира, части которого они поддерживают. Подчинение штурмовых орудий частям меньше, чем полк, являлось исключением. Эти же положения действительны и для тех случаев, когда штурмовые орудия придаются передовым отрядам и авангардам» (из трофейного документа «Использование штурмовых орудий в составе пехотной дивизии»).

Дробление бригады побатарейно с переподчинением батарей различным дивизиям не рекомендовалось. Однако при отражении сильных атак противника одновременно на фронте нескольких дивизий этот способ практиковался.

Чем внезапнее появлялись штурмовые орудия, тем эффективнее были их действия, поэтому подготовка к атаке проводилась скрытно от противника; подход и сосредоточение – в ночное время. Шум моторов маскировался запуском моторов тягачей на других участках фронта или артиллерийской стрельбой.

Так как ввод в бой штурмовых орудий в большой степени зависел от условий местности, то план атаки составлялся пехотным командиром вместе с командиром бригады с точным распределением боевых задач.

Во время подробного обсуждения на местности плана атаки командиру бригады предоставлялось право давать предложения пехотному командиру по вопросу использования своего оружия. В предложениях учитывалось следующее:

1) положение противника;

2) положение своих частей;

3) намерение командира;

4) организация атакующих частей;

5) поддержка штурмовых орудий огнем тяжелого оружия пехоты и особенно артиллерии;

6) пункт сбора.

После получения задачи от командира пехотного соединения командир бригады отдавал боевой приказ командирам батарей штурмовых орудий.

StuG 40 Ausf.G поздних выпусков, подбитое и брошенное в Восточной Пруссии. 1945 год

Боевой приказ на наступление бригады включал следующее: сведения о противнике, намерения общевойскового начальника, боевую задачу, цели атаки, места вклинений, время атаки, распределение пехоты, план огня артиллерии и тяжелого пехотного оружия, использование приданных артиллерийских наблюдателей, огневую поддержку штурмовых орудий, взаимодействие с саперами, расположение своих минных заграждений, распоряжения по связи и способы подачи донесений, обозначение целей.

Указания командирам батарей давались на месте действия штурмовых орудий. В бою командир бригады находился с батареями. Он непосредственно руководил батареями, отдавая приказы и управляя огнем. Главной его обязанностью являлось поддержание контакта с пехотным командиром на всех этапах боя. Для этой цели при пехотном командире постоянно находился офицер связи с радиостанцией.

В боевом порядке батареи орудия располагались в виде полукруга по фронту до 400 м; первый взвод размещался в центре, второй взвод – в 160 м правее первого взвода, третий взвод – левее первого взвода на таком же расстоянии, как и второй. Командир батареи, как правило, находился в центре первого взвода.

Бронированный транспорт с боеприпасами располагался позади орудий приблизительно в 300 – 400 м, связь с ним поддерживалась по радио или телефону.

Передовой пункт снабжения располагался вблизи командного пункта той части, с которой взаимодействовала батарея. Задача передового пункта снабжения – обеспечение боевого эшелона и поддержание связи.

Обоз располагался вне зоны обстрела.

Командир батареи управлял батареей из наблюдательного танка. Он передвигался с первым взводом или находился сбоку или сзади боевого порядка для лучшего наблюдения. Взводы 75-мм орудий использовались для ведения огня по целям прямой наводкой с замаскированных позиций. Командир батареи с помощью радиостанции (10 Вт) передавал приказания командирам взводов, а также непосредственно командирам штурмовых орудий на другой волне.

Из трофейных документов и показаний военнопленных были установлены следующие положения по применению штурмовых орудий:

– между пехотными командирами и командирами подразделений штурмовой артиллерии существовал постоянный контакт. Для более надежной связи на всех этапах боя пехотные и моторизованные части выделяли посыльных в подразделения штурмовых орудий на случай, если будет затруднено пользование основными средствами связи (радио, сигнальными флажками и т.д.).

– штурмовые орудия находились в постоянной готовности к выходу с исходных позиций для поддержки атаки (контратаки) пехоты.

– во время боя командир штурмового орудия должен был видеть свою очередную огневую позицию, находясь на старой, или, по крайней мере, во время движения орудия вперед. Закрытая огневая позиция хороша тогда, когда штурмовое орудия может открыть огонь до того, как оно обнаружено, и неудобна, если позицию противника нельзя обнаружить сейчас же, как только открыт огонь по штурмовому орудию.

– смена позиций штурмовыми орудиями производилась обязательно под огневым прикрытием других орудий. Как правило, штурмовые орудия двигались прямо вперед на заранее намеченные позиции для ведения огня по огневым точкам. Переход с одной огневой позиции на другую производился на увеличенной скорости.

– движение по местности совершалось с соблюдением установленных интервалов между орудиями и использованием возможной маскировки. Вперед высылалось только требуемое количество штурмовых орудий. Остальные рассредоточивались и следовали за ними, защищая фланги. Если позволяла боевая обстановка, орудия во время движения вперед находились в походном положении.

– маскировка штурмовых орудий соответствовала фону и рельефу местности и скрывала действительные размеры материальной части.

– переброска боеприпасов производилась с таким расчетом, чтобы хотя бы половина штурмовых орудий была всегда готова вести огонь по противнику.

Дистанционно управляемый пулемет

станок

установка пулемета на станок

Подбитое штурмовое орудие StuG IV Восточный фронт у 1944 год

Во время Второй мировой войны являлись прежде всего оружием сопровождения пехоты с дистанции около 300 метров, хотя их могли использовать и не по прямому назначению для решения срочных оперативных задач :43 .

Использовались в основном для огня прямой наводкой для подавления пулемётов и других огневых точек противника. При обороне подразделения штурмовые орудия использовались для поддержки контратак пехоты, как правило, на решающем направлении. Главное отличие атаки танковой боевой группы от атаки пехоты со штурмовыми орудиями заключаются в том, что направление начатой атаки, поддерживаемой штурмовыми орудиями очень трудно изменить :49 .

Штурмовые орудия в большей степени предназначены для борьбы с небронированными целями, полевой и долговременной фортификацией противника, частично для городских боёв. Как правило, они действуют в боевых порядках наступающих войск и поражают цели огнём прямой наводкой. Поэтому по сравнению с танком-базой штурмовое орудие обычно имеет более крупнокалиберное пушечное вооружение. Поздние модели штурмовых орудий с длинноствольными орудиями хорошо себя зарекомендовали и как противотанковое оружие .

После Второй мировой войны развитие концепции основного боевого танка свело на нет боевую ценность САУ этого класса. В настоящее время штурмовые орудия практически не применяются.

История развития

Хорошая эффективность StuG III сразу же стала предметом пристального внимания союзников и противников. Итальянские военные, недовольные боевыми характеристиками своих устаревших танков семейства M13/M14/M15, потребовали создать на их базе аналог StuG III . Фирма «Фиат-Ансальдо» хорошо справилась с заданием, разработав САУ Semovente da 75/18 и впоследствии ещё более мощные штурмовые орудия. Эти машины стали самой боеспособной итальянской бронетехникой, нанёсшей серьёзные потери войскам Великобритании и США в боях в Северной Африке и в Италии.

Советское руководство сразу признало боевую эффективность StuG III , поставив вопрос о разработке своих аналогов на базе танков Т-34 и КВ-1 . Эвакуация танковых заводов и большая потребность Красной Армии в танках не позволили сразу же выполнить эту задачу, однако в ноябре-декабре 1942 года в весьма сжатые сроки советские конструкторы разработали среднее штурмовое орудие СУ-122 и тяжёлое СУ-152 . Эти машины сразу же хорошо зарекомендовали себя в боях, однако большая нужда в истребителях танков вынудила прекратить серийный выпуск и дальнейшее развитие средних штурмовых орудий. Тяжёлые штурмовые орудия показали себя незаменимыми при прорыве заранее укреплённой обороны противника и штурмах городов. Поэтому с появлением нового танка ИС его базу сразу же использовали для создания тяжёлого штурмового орудия ИСУ-152 . После устранения «детских болезней» конструкции эта технологичная, надёжная, неприхотливая, хорошо бронированная и мощно вооружённая машина стала лучшей в своём классе. СУ-152 и ИСУ-152 зарекомендовали себя и как очень эффективное средство для уничтожения тяжелых танков противника, что заодно позволяло довольно эффективно парировать контратаки тяжелых танков противника.

Выдающиеся образцы штурмовых орудий

Германия

- Штурмтигр - самая тяжёлая и самая мощная по вооружению САУ этого класса на базе танка PzKpfw VI Ausf H «Тигр I» , однако очень узко специализированная только для городских боёв и выпущенная в количестве всего 18 машин.

В большинстве отечественных и зарубежных изданий, посвященных штурмовым орудиям StuG III, достаточно подробно описываются история их создания, конструкция и боевое применение вплоть до подробного освещения боевого пути батарей и дивизионов штурмовых орудий. Вместе с тем, обычно остается «за бортом» тема тактики применения штурмовой артиллерии. А ведь именно продуманной грамотной тактике штурмовые орудия обязаны половиной своего успеха на поле боя.

Предлагаемый читателю материал основан на немецких уставах, положениях и инструкциях, показаниях пленных и на анализе этих показаний, проведенном советскими специалистами еще в годы Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы.

Основы применения

Главной задачей штурмовых орудий являлось: в наступлении - сопровождение пехоты при атаке и бое в глубине обороны, в обороне - поддержка контратак. По мнению немцев, штурмовые орудия повышали темп и стремительность атаки, придавали пехоте ударную силу и являлись средством ее моральной поддержки. Во время атаки штурмовые орудия применялись на главном направлении прорыва. Следуя непосредственно с наступающими частями, они вели огонь по целям, сдерживающим продвижение пехоты, и особенно по фланкирующим огневым точкам, и этим поддерживали темп наступления.

Штурмовые орудия чаще всего применялись при проведении контратак и нанесении фланговых ударов. Ввод их в бой должен был быть внезапным, чтобы не дать противнику возможности оборудовать опорные пункты и организовать противотанковую оборону.

В обороне штурмовые орудия применялись для поддержки внезапных, заранее подготовленных контратак, с целью сорвать атаку противника.

При отступлении штурмовые орудия следовали в арьергарде с задачей прикрывать огнем отход пехоты.

Для быстрого и внезапного захвата тактически важных пунктов штурмовые орудия использовались в составе передовых отрядов, благодаря своей подвижности, проходимости и постоянной готовности к открытию огня.

При действиях в лесистой местности штурмовые орудия поддерживали атаку пехоты при захвате опушки леса. К прочесыванию леса в первой линии вследствие своих конструктивных особенностей они не привлекались.

Для поддержки атак ночью штурмовые орудия, по мнению немцев, были не приспособлены, так как наблюдение и ведение огня из них было затруднено. Штурмовые гаубицы могли поддерживать атаку пехоты ночью стрельбой с закрытых позиций.

Предпосылками для успешного применения штурмовых орудий являлись внезапность, максимальное использование естественных укрытий, точное знание местности, тесное взаимодействие с пехотой и предварительное подробное обсуждение с пехотным командиром вопросов использования штурмовых орудий в предстоящем бою.

Применение штурмовых орудий обусловливалось условиями местности. Поэтому перед введением их в бой, как правило, командиры штурмовой артиллерии обязаны были заблаговременно изучить местность в районе действий, систему своих противотанковых заграждений и минных полей и противотанковую оборону противника.

Штурмовые орудия вследствие уязвимости в ближнем бою нуждались в постоянной защите со стороны пехоты. Поэтому для выполнения самостоятельных задач как танки штурмовые орудия не использовались и применялись в бою в тесном взаимодействии с пехотой, мотопехотой и танками. Использование же штурмовых орудий для выполнения отдельных ограниченных задач допускалось лишь в том случае, если эти задачи не могли быть выполнены остальной артиллерией или тяжелым оружием пехоты.

Когда ожидалась атака танков противника, штурмовые орудия становились главным средством борьбы с ними, особенно при отсутствии достаточного количества другого противотанкового оружия. Во всех случаях танки противника являлись главнейшими целями для штурмовых орудий, вне зависимости от поставленной перед ними задачи.

Штурмовые орудия вели огонь прямой наводкой с места (с замаскированных позиций) и с коротких остановок. Штурмовые гаубицы привлекались иногда к ведению огня с закрытых позиций. Огонь прямой наводкой велся на дальности до 1500–2000 м, наиболее действительная дистанция огня - от 200 до 1000 м.

Огневые задачи, которые могли быть выполнены тяжелым оружием пехоты или артиллерией, перед штурмовыми орудиями не ставились.

Для пополнения боеприпасов и горючего во время боя штурмовые орудия отводились с передовой линии. Эти передвижения для восстановления своей боеспособности не означали, что они покидали поле боя. Пехотинцам же заранее объяснялась необходимость временного отвода штурмовых орудий с передовой линии и они реагировали на это спокойно.

По выполнении поставленной задачи штурмовая артиллерия отводилась с передовой линии, и ей давалось время на восстановление полной боеспособности (пополнение боеприпасами, горючим, производство текущих ремонтов) для выполнения последующих задач. После 4–5 дней боевой работы предоставлялся один день перерыва для при ведения в порядок артиллерийских систем и ходовой части машин; запрещалось использовать штурмовые орудия для целей охранения.

По мнению командования Вермахта, главная задача штурмовой артиллерии заключалась в непосредственной поддержке пехоты. Однако годы войны внесли коррективы - штурмовые орудия с успехом применяли и для борьбы с танками.

«Опыт боев показал, что одно орудие ПТО редко может подбить 1–2 танка, а одно штурмовое орудие в среднем подбивает большее число танков, так как оно подвижно и может очень быстро менять свои огневые позиции»

((из показаний командира 13-й танковой дивизии генерал-лейтенанта Трегера))

Несомненно, что созданием бригад штурмовых орудий немцы преследовали цель - иметь мощные средства противотанковой обороны.

«Штурмовые орудия используются во время нанесения основного удара в решающий момент и находятся под контролем командира дивизии. Их возможности используются полностью, если только они применяются одновременно. Бригада штурмовых орудий является такой частью, которая способна преодолеть даже сильное сопротивление. Наименьшим действующим подразделением является батарея»

((из показаний командира 52-го армейского корпуса генерала пехоты Бушенхагена).)

Дробление батареи штурмовых орудий на взводы и отдельные орудия снижало их огневую мощь и вело к излишним потерям. Поэтому поддержка пехоты отдельными взводами ограничивалась лишь теми случаями, когда командир батареи не имел возможности руководить действиями всего подразделения (например, в бою в населенном пункте, в лесу и т. д.). В этих случаях отдельно действующие взводы снабжались материально-техническим имуществом и боеприпасами за счет соседних батарей.

Использование штурмовых орудий в основных видах боя

[Текст подготовлен на основе трофейной «Памятки по боевому использованию штурмовой артиллерии» - Прим. автора]

В наступлении штурмовые орудия двигались непосредственно за пехотой от одной огневой позиции к другой. Чем сильнее была пересечена местность, тем теснее должно быть взаимодействие пехоты со штурмовыми орудиями. При движении через покрытые хлебами поля, кустарник и заросли пехота выдвигалась вперед, охраняя штурмовые орудия. Боевая разведка от пехоты имела сигнальные средства (флажки, ракетницы и др.) для поддержания связи со штурмовыми орудиями и для предупреждения их о появлении танков противника.

Перед атакой штурмовые орудия выдвигались возможно ближе к атакующей пехоте, а в момент броска ее в атаку они или двигались вместе с ней, или поддерживали ее огнем с занимаемых позиций. Немцы стремились к тому, чтобы вклинение пехоты и штурмовых орудий в оборону противника всегда происходило одновременно. Штурмовые орудия в наступлении действовали следующим образом: из трех орудий взвода вперед выдвигались два орудия при огневой поддержке третьего или только одно орудие при огневой поддержке двух остальных. Вместе с тем, такая смена позиций штурмовыми орудиями обеспечивала пехоте непрерывную огневую поддержку.

При атаке укреплённых позиций штурмовые орудия вместе с ударными штурмовыми группами пехоты и саперов уничтожали оборонительные сооружения. Они обстреливали амбразуры этих сооружений до того момента, пока саперы и пехота приблизятся к ним. При наличии минных полей штурмовые орудия оказывали огневую поддержку саперам, проделывавшим в них проходы.

Штурмовые орудия являлись почти единственным противотанковым средством пехоты в том случае, когда из-за условий местности невозможно было подтянуть противотанковые орудия или огонь противника препятствовал подходу слабо бронированных противотанковых САУ.

Немцы считали, что штурмовые орудия благодаря своей подвижности и мощи огня пригодны для преследования противника. Они могли быстро прорвать поспешно занятую оборону или воспрепятствовать ее укреплению. Для сопровождения штурмовых орудий в преследовании немцы создавали подвижные группы, вооруженные пулеметами, которые передвигались на штурмовых орудиях или на автомашинах.

Для успешного преследования особое внимание уделялось бесперебойному обеспечению штурмовых орудий боеприпасами, горючим и запасными частями.

В обороне штурмовые орудия всегда находились в распоряжении общевойскового начальника и использовались как подвижное средство ПТО и для поддержки контратак. Штурмовые орудия располагались сосредоточенно на направлении предполагаемого удара противника, в глубине тактической полосы обороняемого участка, что обеспечивало им свободу маневра. На особо опасных участках (танкодоступных) штурмовая артиллерия подтягивалась возможно ближе к переднему краю. Использование исправных штурмовых орудий в качестве неподвижных огневых точек на переднем крае не допускалось. Если в обороне, главным образом, участвовала артиллерия, то взводы 105-мм штурмовых гаубиц в целях усиления основного артиллерийского огня использовались для стрельбы с закрытых позиций, 75-мм же штурмовые орудия составляли подвижной резерв.

Контратаки, сопровождаемые штурмовыми орудиями, проводились всегда в направлении флангов вклинившегося противника.

Основные принципы тактического использования и взаимодействия штурмовой артиллерии с пехотой в обороне были те же, что и в наступлении.

При отходе штурмовые орудия сковывали противника и обеспечивали отход своих войск. Однако штурмовые орудия никогда не оставались без защиты пехоты. Боеспособные штурмовые орудия, как правило, находились в хвосте арьергарда. Их основная задача - сдерживать противника, чтобы пехота смогла оторваться от него и закрепиться на промежуточных рубежах.

Особое значение при отступлении придавалось уничтожению прорвавшихся танков противника. Штурмовая артиллерия атаковывала танки с фланга или, подпустив их на близкое расстояние, с замаскированных, по возможности фланкирующих позиций обрушивала на них свой огонь.

Для того чтобы облегчить положение отступающих частей, немцы иногда вынуждены были предпринимать вместо танковых контратак контратаки штурмовыми орудиями совместно с пехотой.

Использование бригад штурмовых орудий

Бригады штурмовых орудий придавались армиям, корпусам и дивизиям, но, как правило, они находились в распоряжении армейского корпуса, образуя подвижный, обладающий наибольшей ударной мощью его резерв. Вопрос о переподчинении бригады какой-либо дивизии решал, с учетом обcтановки, командир корпуса (начальнику артиллерии корпуса бригада подчинялась только в оружейно-техническом отношении и по линии внутренней службы).

Командир корпуса придавал бригаду дивизии, находящейся на главном участке наступления или обороны. Бригада должна была действовать в полном составе.

«Введение в бой всей бригады штурмовых орудий под командованием командира бригады, как правило, приносит успех. Сосредоточение ударной силы и огневой мощи 30 штурмовых орудий на узком участке фронта позволяет прорвать даже сильную оборону. Однако условия местности и обстановка могут обусловить необходимость распределения батарей по пехотным полкам дивизии, при этом подразделения штурмовых орудий находятся в подчинении того командира, части которого они поддерживают. Подчинение штурмовых орудий частям меньше, чем полк, являлось исключением. Эти же положения действительны и для тех случаев, когда штурмовые орудия придаются передовым отрядам и авангардам»

((из трофейного документа «Использование штурмовых орудий в составе пехотной дивизии»).)

Дробление бригады побатарейно с переподчинением батарей различным дивизиям не рекомендовалось. Однако при отражении сильных атак противника одновременно на фронте нескольких дивизий этот способ практиковался.

Чем внезапнее появлялись штурмовые орудия, тем эффективнее были их действия, поэтому подготовка к атаке проводилась скрытно от противника; подход и сосредоточение - в ночное время. Шум моторов маскировался запуском моторов тягачей на других участках фронта или артиллерийской стрельбой.

Так как ввод в бой штурмовых орудий в большой степени зависел от условий местности, то план атаки составлялся пехотным командиром вместе с командиром бригады с точным распределением боевых задач.

Во время подробного обсуждения на местности плана атаки командиру бригады предоставлялось право давать предложения пехотному командиру по вопросу использования своего оружия. В предложениях учитывалось следующее:

1) положение противника;

2) положение своих частей;

3) намерение командира;

4) организация атакующих частей;

5) поддержка штурмовых орудий огнем тяжелого оружия пехоты и особенно артиллерии;

6) пункт сбора.

После получения задачи от командира пехотного соединения, командир бригады отдавал боевой приказ командирам батарей штурмовых орудий.

Боевой приказ на наступление бригады включал следующее: сведения о противнике, намерения общевойскового начальника, боевую задачу, цели атаки, места вклинений, время атаки, распределение пехоты, план огня артиллерии и тяжелого пехотного оружия, использование приданных артиллерийских наблюдателей, огневую поддержку штурмовых орудий, взаимодействие с саперами, расположение своих минных заграждений, распоряжения по связи и способы подачи донесений, обозначение целей.

Указания командирам батарей давались на месте действия штурмовых орудий. В бою командир бригады находился с батареями. Он непосредственно руководил батареями, отдавая приказы и управляя огнем. Главной его обязанностью являлось поддержание контакта с пехотным командиром на всех этапах боя. Для этой цели при пехотном командире постоянно находился офицер связи с радиостанцией.

В боевом порядке батареи орудия располагались в виде полукруга по фронту до 400 м; первый взвод размещался в центре, второй взвод - в 160 м правее первого взвода, третий взвод - левее первого взвода на таком же расстоянии, как и второй. Командир батареи, как правило, находился в центре первого взвода.

Бронированный транспорт с боеприпасами располагался позади орудий приблизительно в 300–400 м, связь с ним поддерживалась по радио или телефону.

Передовой пункт снабжения располагался вблизи командного пункта той части, с которой взаимодействовала батарея. Задача передового пункта снабжения - обеспечение боевого эшелона и поддержание связи.

Обоз располагался вне зоны обстрела.

Командир батареи управлял батареей из наблюдательного танка. Он передвигался с первым взводом или находился сбоку или сзади боевого порядка для лучшего наблюдения. Взводы 75-мм орудий использовались для ведения огня по целям прямой наводкой с замаскированных позиций. Командир батареи с помощью радиостанции (10 Вт) передавал приказания командирам взводов, а также непосредственно командирам штурмовых орудий на другой волне.

Из трофейных документов и показаний военнопленных были установлены следующие положения по применению штурмовых орудий:

Между пехотными командирами и командирами подразделений штурмовой артиллерии существовал постоянный контакт. Для более надежной связи на всех этапах боя пехотные и моторизованные части выделяли посыльных в подразделения штурмовых орудий на случай, если будет затруднено пользование основными средствами связи (радио, сигнальными флажками и т. д.).

Штурмовые орудия находились в постоянной готовности к выходу с исходных позиций для поддержки атаки (контратаки) пехоты.

Во время боя командир штурмового орудия должен был видеть свою очередную огневую позицию, находясь на старой, или, по крайней мере, во время движения орудия вперед. Закрытая огневая позиция хороша тогда, когда штурмовое орудия может открыть огонь до того, как оно обнаружено, и неудобна, если позицию противника нельзя обнаружить сейчас же, как только открыт огонь по штурмовому орудию.

Смена позиций штурмовыми орудиями производилась обязательно под огневым прикрытием других орудий. Как правило, штурмовые орудия двигались прямо вперед на заранее намеченные позиции для ведения огня по огневым точкам.

Переход с одной огневой позиции на другую производился на увеличенной скорости.

Движение по местности совершалось с соблюдением установленных интервалов между орудиями и использованием возможной маскировки. Вперед высылалось только требуемое количество штурмовых орудий. Остальные рассредоточивались и следовали за ними, защищая фланги. Если позволяла боевая обстановка, орудия во время движения вперед находились в походном положении.

Маскировка штурмовых орудий соответствовала фону и рельефу местности и скрывала действительные размеры материальной части.

Переброска боеприпасов производилась с таким расчетом, чтобы, хотя бы, половина штурмовых орудий была всегда готова вести огонь по противнику.

Взаимодействие штурмовых орудий с другими родами войск

Пехота, взаимодействующая со штурмовыми орудиями, использовала их огонь для своего продвижения вперед, которое она осуществляла в рассредоточенных порядках.

Движение пехоты непосредственно за штурмовыми орудиями не рекомендовалось, так как на штурмовые орудия противник обычно направлял наиболее сильный огонь. При слабом противодействии противника пехотинцы с пулеметами могли быть посажены на штурмовые орудия, а тяжелое оружие прицеплено к ним (каждое орудие могло забрать одно отделение со всем вооружением). С открытием огня противником пехота немедленно сходила со штурмовых орудий и развертывалась в боевые порядки. Немцы стремились обеспечить постоянное взаимодействие между штурмовыми орудиями и тяжелым пехотным оружием, причем главной задачей последнего являлась защита штурмовых орудий от противотанковых средств противника.

Связь между пехотой и штурмовой артиллерий осуществлялась выделенными на командные пункты пехоты офицерами или унтер-офицерами штурмовой артиллерии с радиостанциями (в большинстве случаев с телефонами). Эти линии радиосвязи использовались для быстрейшей передачи важных данных от передовых частей на командные пункты и для постановки новых задач штурмовым орудиям.

Задача пехоты при взаимодействии со штурмовыми орудиями - указывать экипажам цели, особенно фланкирующие огневые точки, мешавшие продвижению пехоты. Целеуказание в бою осуществлялось трассирующими пулями, условными знаками или устно. Пехотные командиры и командиры подразделений штурмовых орудий при всякой возможности стремились поддерживать личную связь.

Для успешного применения штурмовых орудий большое внимание уделялось тесному взаимодействию их с саперами. В бою с противником, который заранее подготовился к обороне, штурмовым орудиям придавались команды саперов (один взвод на батарею). Саперы устраняли заграждения, проделывали проходы в минных полях, оборудовали переходы через рвы и усиливали мосты. Если позволяла обстановка, эти работы выполнялись саперами заблаговременно. Огневая поддержка саперов осуществлялась штурмовыми орудиями или специально выделенным тяжелым пехотным оружием.

При атаке важных тактических целей или в том случае, когда противник имел возможность подготовиться к обороне, передовым штурмовым орудиям придавались отделения саперов для обезвреживания мин.

Штурмовая артиллерия, поддерживая танки в атаке, подавляла появляющиеся перед их фронтом противотанковые орудия, танки и самоходные орудия противника.

Огневая поддержка танковых частей и подразделений штурмовыми орудиями осуществлялась преимущественно после вклинения танков в позиции противника. В процессе боя штурмовая артиллерия следовала непосредственно за передовыми волнами танков и дополняла их огневую и ударную силу.

Взаимодействие штурмовых орудий с полевой артиллерией заключалось в том, что огонь артиллерии дополнялся огнем штурмовых орудий. Артиллерия обеспечивала продвижение пехоты до границы управляемого огня своих орудий, в последующем главное значение приобретал огонь штурмовых орудий. Немцы стремились к тесному взаимодействию штурмовых орудий с полевой артиллерией. Для этого в некоторых случаях передовые артиллерийские наблюдатели находились вместе с экипажем штурмового орудия. Опыт показал, что наиболее быстрая и точная передача сведений командирами передовых подразделений штурмовой артиллерии обеспечивалась с помощью радио, поэтому рекомендовалось перед атакой обмениваться с артиллерией схемами целей.

Лучшая форма взаимодействия, оправдавшая себя в бою, по мнению немцев, состояла в следующем: один из офицеров артиллерийского дивизиона (наблюдатель) садился в штурмовое орудие и, имея на руках карту с нанесенными целями, с помощью 30-ваттной радиостанции давал артиллерии заявки на огонь. При необходимости командир батареи штурмовых орудий мог сам вызвать огонь артиллерии. Сеть связи от командного пункта артиллерии к подразделениям штурмовых орудий оборудовалась батальоном связи дивизии.

В завершение рассказа о тактике применения штурмовой артиллерии германской армии имеет смысл привести трофейный документ, который может, как подытожить вышесказанное, так и дополнить его некоторыми весьма любопытными положениями.

«Организация, техническое оснащение и тактическое применение дивизиона штурмовых орудий

I. Организация

Дивизион штурмовых орудий состоит из штаба, штабной батареи и трех батарей штурмовых орудий.

Батарея штурмовых орудий состоит из боевого отряда, отряда снабжения и обоза.

Боевой отряд: отделение управления батареи, боевая часть батареи (штурмовое орудие командира батареи и 3 взвода по 3 орудия, 2 автомашины для подвоза боеприпасов, из них одна с прицепом).

Отряд снабжения: автомашина командира отряда, грузовик для запасных (сменных) расчетов, грузовик для ремонтно-восстановительной команды (в зависимости от обстановки, сюда могут входить автомашины для подвоза боеприпасов из взводов боепитания и автомашина для подвоза горючего из эшелона по снабжению горючим).

Обоз: эшелон зарядных ящиков, эшелон по снабжению горючим, ремонтно-восстановительная команда, вещевой обоз.

Личный состав батареи: 5 офицеров, 45 унтер-офицеров, 85 рядовых.

Материальная часть: 10 орудий, 13 мотоциклов (9 тяжелых и 4 средних), 5 легковых автомашин, 23 грузовых автомашины.

База - танк Т-3

Вооружение - 75мм штурмовое орудие 1940 г.

Лобовая…………………………………………………80

Бортовая………………………………………………..30

Дна и крыши……………………………………………..12

Кормовая………………………………………………..30

Начальная скорость снаряда в зависимости от вида боеприпасов, м/с………………… 440-990

Дальнобойность, м…………………………………… до 7000

Хорошая меткость и действие, м……………………….. до 3000

Наиболее эффективная дистанция, м…………………….. до 1000

Боеприпасы - унитарные патроны.

Возятся: 56 снарядов в орудии, 100 снарядов в грузовике, 62 снаряда в прицепе.

Габариты, м:

Ширина………………………………………………..2,95

Длина……………………………………………………6

Высота…………………………………………………..2

Вес орудия (включая дополнительное лобовое бронирование), т………………………………22,2

Максимальная скорость км/ч:

по дорогам………………………………………………40

вне дорог……………………………………………….20

Скорость по дорогам в строю, км/ч………………………….18

Расход горючего на 100 км, л:

при движении по дорогам………………………………….200

при движении по местности………………………………..300

(при больших холодах и неблагоприятной местности расход горючего может удвоиться)

Емкость бензобаков, л…………………………………… 320

Радиус действия, км……………………………………… 80

Расход горючего для батареи, л……….4500 (для дивизиона 17000)

Запас горючего……………………………..3,5 нормы расхода

Средства связи: на каждое орудие одна ультракоротковолновая радиоустановка (10 Вт). Радиус действия 4-8км. Одно орудие имеет 30-ваттную установку с радиусом действия до 100 км. Кроме того, командиры взводов имеют два приемника. Каждая батарея имеет две носимых ультракоротковолновых ранцевых радиостанции. Радиус действия 2-Зкм.

Длина походной колонны батареи на месте - 500 м, на марше при скорости движения 20 км/ч - 1200 м, что соответствует 4 минутам хода. Длина походной колонны дивизиона на месте 2900 м, на марше при скорости движения 20 км/ч - 5000 м, что соответствует 15 минутам хода.

Наибольший угол поворота орудия - 176 делений в каждую сторону.

Ручное оружие: на каждое орудие 1 ручной пулемет, 2 автомата и ручные гранаты.

III. Цели штурмовых орудий

Штурмовые орудия могут с успехом поражать следующие цели:

а) огневые точки противника, тяжелое оружие пехоты и наблюдательные пункты - снарядами с взрывателем ударного действия;

б) открыто продвигающуюся пехоту - снарядами с взрывателем ударного действия, установленным на мгновенное действие или на замедление;

в) доты и бетонные сооружения - бронебойным снарядом (стрельба по амбразурам);

г) полевые укрепления всех видов - снарядами с взрывателем ударного действия;

д) наблюдательные пункты и тяжелое оружие - дымовыми снарядами (временное ослепление);

е) танки - бронебойными снарядами или особыми боеприпасами.

Штурмовое орудие ведет огонь только во время остановок, с открытой, по возможности замаскированной огневой позиции. Оно следует за пехотой от одной огневой позиции к другой.

IV. Тактическое применение

Штурмовые орудия - это оружие наступления. Обладая проходимостью и имея броневую защиту, они способны сопровождать пехоту, уничтожая прямой наводкой оружие противника, перед вклинением в его оборону и при бое в глубине ее. Подразделения штурмовых орудий должны вводиться в бой сосредоточенно. Дробление уменьшает их ударную силу.

Штурмовые орудия повышают темп атаки и поднимают наступательный дух пехоты. Штурмовое орудие - это не танк. Применение штурмовых орудий перед фронтом вследствие уязвимости их в ближнем бою ведет лишь к ненужным потерям.

Нужно избегать включения дивизиона штурмовых орудий на долгое время в состав частей, двигающихся пешим порядком, так как это вредно отражается на работе моторов.

Дивизион должен продвигаться перекатами. Командир дивизиона обеспечивает беспрепятственное продвижение дивизиона, предварительно тщательно отрекогносцировав маршрут движения и места для привалов. Длина дороги и ее состояние, а также время года и дня являются исходными данными при расчете времени для марша и установления времени выступления. На марше в составе соединения моторизованных войск необходимо принимать во внимание довольно медленный темп продвижения штурмовых орудий. Командир дивизиона должен поддерживать тесную связь с начальником походной колонны.

3. Наступление

При занятии исходных позиций важно, чтобы имелись укрытия от воздушного и наземного наблюдения, хорошие дороги для подхода и выхода и обеспечивалось прикрытие со стороны пехоты.

Исходный район должен быть настолько удален, чтобы противнику не был слышен шум моторов. При расчете времени для занятия исходных позиций штурмовыми орудиями принимать во внимание задачу и условия местности. Исходная позиция должна выдвигаться вперед на такое расстояние, чтобы штурмовые орудия без трудностей и простоев могли быть введены в бой.

Время выступления с исходных позиций зависит от обстановки. Как правило, штурмовые орудия выступают со своих исходных позиций одновременно с пехотой. Если данные разведки и рекогносцировки недостаточны, то одна часть штурмовых орудий оставляется в резерве и вводится в бой лишь тогда, когда выясняется обстановка в глубине основной оборонительной полосы противника.

Чем больше выявляется очагов обороны противника, тем теснее должно быть взаимодействие штурмовых орудий с другими родами войск. Командир пехотного соединения дает заявки на огонь командиру дивизиона штурмовых орудий, который в соответствии с этим сообразует продвижение дивизиона.

Уничтожение целей командиром батареи производится только в виде исключения, а выполняется оно обычно направляющим унтер-офицером [По-видимому, имеется в виду наводчик. - Прим. автора].

Огневая деятельность орудия командира батареи не должна отвлекать его и вредить руководству батареей. В критических случаях командир батареи включается в общий строй штурмовых орудий, действует сам, увлекая за собой другие штурмовые орудия и пехоту.

4. Прорыв и бой в глубине

Штурмовые орудия следуют вместе с передовыми частями пехоты, чтобы непрерывно поддерживать атаку. Их задачей является самостоятельное уничтожение задерживающих атаку целей, особенно фланкирующего оружия противника, быстрое подавление фланговых ударов и контратак.

5. Атака укрепленных районов и рубежей

Штурмовые орудия целесообразно применять для прорыва главной оборонительной полосы противника таким образом, чтобы использовать выгоды внезапности и не дать противнику сконцентрировать свое оружие на направлении главного удара. Там, где имеется заминированная местность, различного рода препятствия и т. д., штурмовым орудиям придаются саперы с миноискателями для обезвреживания мин, подрыва препятствий и постройки мостов из подручного материала.

При атаке укрепленных районов, располагающих большим количеством разнообразных препятствий, штурмовым орудиям необходимо придавать сильные отряды саперов. Штурмовые орудия вместе с ударными командами уничтожают долговременные укрепления. Они ведут огонь по амбразурам долговременных укрепленных точек, в то время как ударная команда продвигается к ним, а своя пехота устремляется на пехоту противника, расположенную в укрытиях и дотах.

6. Преследование

Командиры всех частей включаются в преследование, не ожидая приказа. Штурмовые орудия также участвуют в преследовании противника. С целью защиты их от внезапных атак образуются подвижные группы, вооруженные пулеметами, продвигающиеся на самих орудиях и других имеющихся в распоряжении машинах.

7. Оборона

В обороне штурмовые орудия остаются в распоряжении общевойскового начальника. Он вводит их в бой при контратаках на угрожаемых направлениях. Огневые позиции не должны располагаться вне полосы расположения пехоты. Применять штурмовые орудия неподвижно установленными на переднем крае обороны запрещается. Применять штурмовые орудия ночью не рекомендуется, так как темнота делает невозможной корректировку стрельбы, и штурмовые орудия, продвигаясь и ведя стрельбу, создают угрозу своей пехоте.

8. Передовой отряд

Передовые отряды имеют своей задачей упреждать противника в занятии тактически важных рубежей или пунктов. Организация и численность этих отрядов зависят от обстановки и задачи. Благодаря подвижности, проходимости, броне, постоянной готовности к открытию огня штурмовые орудия составляют основу передового отряда.

При отходе штурмовые орудия придаются частям тыльных застав и двигаются, как правило, в хвосте арьергарда. Они имеют задачу задерживать противника, пока пехота оторвется от него на достаточную дистанцию.

10. Бой в особых условиях

а. Бой в населенном пункте

При атаке населенного пункта штурмовые орудия выдвигаются возможно ближе к его окраине и обстреливают передние дома, а когда пехота ворвется в населенный пункт, расширяют район прорыва. После занятия пехотой первых домов штурмовые орудия врываются в населенный пункт и уничтожают во взаимодействии с пехотой и саперами опорные пункты.

Ответственность за охрану штурмовых орудий несет пехота. Особую опасность для штурмовых орудий представляют связки гранат и бутылки с горючей жидкостью, выбрасываемые из окон домов.

Для устранения заграждений и препятствий штурмовым орудиям придаются саперы. Штурмовые орудия могут облегчить их работу, расстреливая эти препятствия.

б. Бой в лесу

Штурмовые орудия могут поддерживать атаку в лесу и расширять район прорыва пехоты. К прочесыванию леса они, вследствие конструктивных особенностей, непригодны.

в. Ночной бой

Для поддержки атак ночью штурмовые орудия не рассчитаны.

V. Дивизион штурмовых орудий

1. Руководство штурмовыми орудиями и порядок подчинения

Дивизионы штурмовых орудий являются частями артиллерии РГК. Высшее командование подчиняет их соединениям для осуществления определенных оперативных задач. Эти соединения, в свою очередь, для решения боевых задач придают дивизионы дивизиям. В дивизии они могут быть приданы полкам и батальонам, с которыми им предстоит взаимодействовать. Организация дивизионов штурмовых орудий (наличие штаба со штабной батареей и ремонтно-восстановительной команды) обеспечивает их самостоятельность.

Командир дивизиона руководит дивизионом в бою в соответствии с задачей, поставленной ему общевойсковым начальником. До получения боевой задачи командир дивизиона предварительно обменивается мнениями с непосредственным пехотным начальником об использовании дивизиона. Перед началом боя командир дивизиона следит за использованием своих подразделений и предотвращает неправильное их применение. Передачу приказов командир дивизиона осуществляет через штаб, который возглавляет адъютант. Штаб руководит также обеспечением подразделений дивизиона.

Связь между командиром дивизиона и подразделениями поддерживается через связных и по радио. Использование сети связи всех родов войск повышает надежность руководства. Первейшей обязанностью командира дивизиона является постоянная связь с пехотой. Во всех положениях ему необходимо иметь представление об особенностях поля боя и знать намерения командных инстанций, которым подчинены батареи его дивизиона, с тем чтобы обеспечить наиболее целесообразное их применение. Во время боя командир дивизиона находится вместе с общевойсковым начальником на направлении главного удара. Отсюда он руководит действиями своих подразделений и в решающие или критические моменты действует лично. Он не должен вмешиваться в руководство командиров батарей, за исключением особых случаев.

Дивизионы штурмовых орудий обеспечиваются боеприпасами, горючим и продовольствием в первую очередь.

Сохранение боеспособности штурмовых орудий зависит от своевременного подвоза для удовлетворения их потребностей в горючем, боеприпасах и запасных частях. Обозы постоянно находятся в составе дивизиона, чтобы при всяких условиях иметь возможность их использовать.»

(Учебный штаб штурмовой артиллерии Ютеборг, июль 1943 г.)

Таковы были взгляды командования гитлеровского Вермахта на основы тактического применения штурмовой артиллерии. Несмотря на некоторую сухость изложения, свойственную специфике переводных документов, надеемся, что эта часть материала вызовет интерес у читателя. Тем более, что спустя почти 60 лет после окончания Второй мировой войны подобные документы доступны лишь пользователям архивов.

Общеизвестно, какое внимание в германской армии уделялось боевой подготовке личного состава. Части штурмовой артиллерии в этом отношении не являлись исключением. Совершенно очевидно, что главным образом именно благодаря высокому уровню подготовки экипажам штурмовых орудий удавалось добиваться высокой результативности в ходе боевых действий. В связи с этим имеет смысл процитировать еще один трофейный документ.

«Методика подготовки экипажей штурмовых орудий (Выдержки)

Экипаж штурмового орудия должен так сработаться, чтобы слова были лишними. Целесообразное распределение обязанностей: командир штурмового орудия наблюдает и управляет орудием, наводчик ведёт стрельбу, заряжающий делает всё, что необходимо, водитель помогает вести наблюдение.

Наблюдение и ориентирование

Кроме обычного наблюдения за противником, экипаж штурмового орудия должен тренироваться в определении расстояний в любой обстановке и на различной местности, в точном и ясном целеуказании и в распознавании целей. Обязательно наблюдать за результатами огня орудия. Одновременно с обучением экипажа наблюдению ведётся обучение его ориентированию.

Ближняя оборона экипажа штурмовых орудий

Окружённые штурмовые орудия чрезвычайно уязвимы и легко поражаются. Днём на просматриваемой местности никто из экипажа не должен выглядывать из люков. Штурмовое орудие с плотно закрытыми люками на максимальной скорости и зигзагами должно пробиваться к своим частям, ведя непрерывный огонь из пушки.

Если штурмовое орудие не может передвигаться, то следует всеми наличными видами оружия обеспечить выход экипажа из орудия (днём применять дымовую завесу). Оборона экипажа внутри штурмового орудия не обеспечивает успеха, так как существует опасность его уничтожения и отсутствуют средства для ведения ближнего боя.

Подготовка экипажа штурмового орудия

1. Командир штурмового орудия должен точно знать путь и цель марша. В узких местах, на мостах и на переправах командир штурмового орудия, находясь вне орудия, лично указывает водителю направление движения. На каждой остановке производит осмотр орудия.

2. На исходной позиции командир штурмового орудия производит маскировку орудия, объясняет экипажу обстановку, порядок подчинения, боевые порядки батареи, место прорыва и т. д. и постоянно держит связь с пехотой и сапёрами.

3. В бою командир штурмового орудия должен чётко взаимодействовать с остальными орудиями взвода (один стреляет, другой двигается, третий ведёт наблюдение), поддерживать зрительную связь с ними и оказывать обоюдную поддержку. Штурмовое орудие должно быть подвижным на поле боя и не задерживаться слишком долго на одном месте.

4. При взаимодействии с пехотой и сапёрами командир штурмового орудия должен непрерывно поддерживать с ними тесную связь, пехота должна охранять орудие и указывать цели, сапёры, находясь на расстоянии зрительной связи, проделывают проходы в минных полях и заграждениях.

5. При ведении боя с танками надо знать типы танков противника, их уязвимые места и опознавательные признаки. Наилучшим методом борьбы с танками является: располагаясь укрыто на выгодных позициях, подпустить танки противника на близкое расстояние (до 1000 м) и открыть по ним огонь.

6. Командир штурмового орудия должен представлять подробные и своевременные донесения и помнить, что он является важным осведомительным органом в первой линии.

7. Командир штурмового орудия должен уметь принимать и передавать важнейшие радиограммы.

Радиста обучить так, чтобы он мог даже в самые критические моменты самостоятельно составить правильное донесение.

8. Наводчик и заряжающий приводят штурмовое орудие в боевую готовность. Они должны проверить электроспуск и правильную установку прицельных оптических приборов. Наводчик всегда заменяет командира штурмового орудия.

9. При стрельбе заряжающий непрерывно наблюдает за откатом ствола. Уход за оружием, размещение и хранение боеприпасов лежат на обязанности заряжающего. Заряжающий помогает в наблюдении, но главной задачей его является поддержание постоянной надёжной радиосвязи.

10. Водитель штурмового орудия должен всегда содержать его в постоянной боевой готовности. Он помогает командиру штурмового орудия вести наблюдение через свою смотровую щель и указывает наводчику замеченные цели.

11. Если штурмовое орудие наскочило на мину или повреждено снарядом, но сохранило способность двигаться, необходимо уйти в ближайшее укрытие и производить ремонт. При невозможности сохранить штурмовое орудие следует уничтожить или повредить основные части его (прицел, мотор, щиток с приборами).»

(Школа подготовки экипажей штурмовых орудий. Учебный штаб Бург, октябрь 1943 г.)

Несколько слов хотелось бы сказать в качестве комментария к «Методике». Различные приказы и методические указания по подготовке танковых экипажей и экипажей самоходно-артиллерийских установок имелись и в Красной Армии. Однако положения их в большинстве случаев оставались на бумаге. За то недолгое время, которое отводилось обучению экипажей в Учебном центре самоходной артиллерии, подготовить грамотных специалистов не удавалось. Подобное явление имело место вплоть до конца войны, даже в 1945 году на фронт прибывали механики-водители, например, имевшие практику вождения в объеме 3–4 часов! Взаимодействие с другими родами войск практически не отрабатывалось и уж совсем плохо обстояло дело с выполнением суворовского завета о том, что «всяк солдат должен понимать свой маневр». Все это, в итоге, приводило к большим потерям.

В Вермахте, напротив, требования приказов и наставлений скурпулезно выполнялись. На подготовке личного состава не экономили. Большое внимание при этом отводилось сколачиванию экипажей. В отличие от Красной Армии, в Вермахте экипаж был величиной постоянной (по возможности, конечно). Даже после длительного пребывания в госпитале солдат возвращался в свой экипаж или, как минимум, в роту или батарею. В результате, вплоть до конца войны, немецкая штурмовая артиллерия (как и Панцерваффе в целом) располагала хорошо обученным опытным личным составом.

На фото: красноармейцы осматривают штурмовое орудие StuG III Ausf. F, захваченное в исправном состоянии. Смоленское направление, сентябрь 1943 года.

Штурмовые орудия Вермахта и истребители танков периода Второй Мировой войны часть 1

Лучшие Штурмовые танки Вермахта -

"Штурмтигр"

Часть 1

Сегодня рассказ будет о тяжелых штурмовых самоходных артиллерийских установках. Штурмовые танки были исключительно мощными боевыми машинами. Штурмовые танки имели сильное бронирование, а их вооружение включало пушку крупного калибра. Если тяжелые танки оснащались пушками калибра 88 мм (немецкий "Тигр") и 122 мм (советский ИС-2). Штурмовые орудия, как ИСУ-152 и Су-152 вооружались 152-мм пушками. Тот же немецкий "Бруммбер" вооружался 150-мм орудием, и являлся штурмовым орудием. Однако немцы создали невиданный штурмовой танк, аналогов которому не было: "Штурмтигр".

Советское тяжелое самоходное штурмовое орудие Су-152

Немецкое штурмовое орудие "Бруммбер"

Проектирование такого танка немцы задумали в начале войны с Советским Союзом. Ведь немцы понимали, что без помощи сверх мощных танков будет сложно брать города. А впереди были такие огромные города, как Москва и Ленинград. Созданием такой машины и занялись немцы. Предполагалось, что штурмовой танк будет вооружен 305-мм пушкой и толщиной лобовой брони 130-мм! Ведь на период 1941-го года все немецкие танки имели 50-мм. Штурмовое орудие называлась "Бер", в переводе - медведь. Но от проекта отказались. Танк должен был иметь по расчетам вес 120 тонн. Впрочем, он так и остался на бумаге. Вскоре о тяжелых штурмовых орудиях вспомнили вновь. Осенью 1942 года, во время уличных сражениях в Сталинграде, создание новых штурмовых орудиях стал вновь актуален. У немцев же имелось самоходно-артиллерийское орудие "Штурмпанцер33" со 150-мм пушкой. Всего было построено 24 подобных машин, которые не плохо себя показали во время боев в Сталинграде.

В конце 1942 года в Германии был спроектирован более мощный штурмовой танк "Бруммбер" (медведь-гризли). Вооружался тоже 150-мм пушкой. Летом 1943 года эти машины воевали на Курской дуге, но оказались совсем не выгодными - нехватало мощности 150-мм пушки даже для уничтожения полевых укреплений, а броня толком не защищала от огня советской противотанковой артиллерии.

Поэтому в конце июля 1943 года генерал-инспектор танковых войск вермахта Гейнц Гудериан предложил спроектировать не средний, а тяжелое штурмовое орудие для уничтожения полевых укреплений. Первоначально задумывалось, что на новом штурмовом орудии будет стоять 210-мм пушка, но она еще не было спроектирована. Располагался на шасси танка T-VI "Тигр". Так как пушка калибра 210-мм не была готова, немецкие конструкторы решили использовать для ударов по оборонительным сооружениям весьма необычное оружие - ракетная установка, стреляющая 350 кг реактивными снарядами. Дальность стрельбы составляло около 5,5 км.

350 кг

Реактивный снаряд "Штурмтигра"

Попадание такого снаряда в многоэтажный кирпичный дом приводило к полному разрушению здания.

Нужно сказать, что такое страшное оружие немецким танкистам пришла с флота. Созданием же занималась фирма "Рейнметалл" и являлось обычным бомбометом на крейсерах, имела обозначение RW-61 калибра 38 см. Сам бомбомет, который был установлен в ходе разработки штурмового танка, называли просто мортирой. Сказывалось его внешняя схожесть с короткоствольными пушками. Обозначение штурмового орудия: "Штурмовая самоходная мортира RW-61 калибра 38 см на базе танка Панцер VI". Но как всегда немецкие обозначение имели сложное название, поэтому их называли: "Штурмпанцер VI", "Штурммортир" или "Штурмтигр".

Работы по созданию "Штурмтигра" началось 5 августа 1943 года. Первый образец "Штурмтигра" был спроектирован, а скорее переделан из танка "Тигр" осенью 1943 года. Впрочем, он не годился еще для боевых действий. Его рубка была сделана не из броневой стали, а из толстых листов обычного железа. Самое главное было посмотреть, как все должно было работать. Было немало проблем, которые надо было решить. Какие проблемы? Во-первых, как нужно было зарядить бомбомет во время боя? Во-вторых, куда разместить 350-кг снаряды? Ну и как загружать такие тяжеленные снаряды?

Заряжание пусковой установки должно происходить так же, как обычной танковой пушки. Это значит, что все снаряды должны размещаться внутри боевого отделения.

"Штурмтигр" со снятой рубкой.

Вторую проблему немцы убрали. Пришлось в крыше рубки прорезать огромный погрузочный люк и установить специальный кран для погрузки реактивных снарядов.

Погрузка снарядов в танк с помощью крана

А вот какая отдача пушки будет, это уже проблема. У корабельного бомбомета таких проблем не было. Раскаленные газы от ракетного двигателя просто выходили из открытой взади пусковой трубы и толкали снаряд вперед. При этом не установка, не корабль отдачи не испытывали. Немцы на танке пусковую трубу закрыли мощным затвором. Ибо если этого не сделать, при пуске снаряда раскаленные газы могли выжечь все боевое отделение вместе с экипажем.

Пушка "Штурмтигра" в разрезе.

Ракетное орудие

Опытные танкисты задали немецким конструкторам один главный вопрос. Как правило, когда танк выдвигается в атаку, по нему начинает работать все огневые точки противника. При этом пули попадают в приборы и ослепляют экипаж. Противотанковые ружья рвут гусеницы. А у "Штурмтигра", появилась очень уязвимое место. Когда танк будет идти в бой, то на противника будет нацелена мортира диаметром 38-см. В пушку может попасть не только пуля из винтовки в реактивный снаряд, но и снаряд противотанкового ружья или пушки. Представляете, что тогда случиться. Поэтому в бой "Штурмтигр" направлялся с поднятым орудием вверх. Прям в зенит.

Серийная модель "Штурмтигра"

Танк проходил многочисленные государственные испытания. Вскоре прототип был показан самому Гитлеру. После успешного испытания, новое штурмовое орудие проходило испытания еще 9 месяцев на полигоне. Почему так долго? Потому-что после поражения под Курском, немцам было уже не до разрушения домов и захватов городов. Немецкие войска отступали по всему фронту.

Демонстрация танка руководству Германии

Скорее немцы думали о том, как бы больше сделать противотанковых пушек для остановки "громады" Т-34.

Но 5 августа 1944 года в Варшаве вспыхнуло антифашистское восстание. Сначала полякам сопутствовал успех. Им удалось захватить часть города, но немцы подтянули войска и остановили восстание. При этом состоялся успешный дебют "Штурмтигра". Ничего не могло остановить это страшное оружие. Один "Штурмтигр", мало, что смог бы сделать. Но при поддержке штурмовых орудий "Бруммбер" карателям помогло здорово остановить восстание повстанцев 28 августа 1944 года. После успешного применения, "Штурмтигр" был возвращен в завод для обслуживания и для доработок. 15 сентября 1944 года вышел серийный образец штурмового орудия "Штурмтигр". Он имел 150-мм наклонной брони. И был полностью доработан.

Был случай, когда "Штурмтигр" выпустил снаряд по колонне американских "Шерманов" и уничтожил 3 танка за раз, а остальные получили сильные повреждения.

В ноябре 1944 года, "Штурмтигры" участвовали в боях на Западном фронте. Правда, они использовались не совсем по назначению. Скорее они были, как артиллерийская поддержка. Нескольким ротам были переданы штурмовые танки "Штурмтигр". Роте N1001 и 1002. Хотя роте N1001 повезло меньше. Было кинуто три танка из-за технических проблем в танке.

Американские военные рассматривают захваченный "Штурмтигр"

В 1945 году на реке Эльба, первому Белорусскому фронту достался один трофейный "Штурмтигр".

Советские солдаты рассматриваю

т

трофейный "Штурмтигр".

И напоследок. "Штурмтигр" был неплохой поддержкой в боевых порядках пехоты. Но появился в то время, когда немецко-фашистским войскам было не до наступления, причем это был конец войны. Танк имел вес 66 тонн, что даже не давало хорошую подвижность танку, даже на хорошем шоссе. Тем более танк сложный в производстве. Учитывая сколько их было выпущено с 1943 года, то всего 18 образцов. Это очень мало, что не давало желающих результатов. Как я говорил, штурмовое орудие "Штурмтигр" был эффективный в боевых порядках пехоты. И для разрушения огневых точек

врага. Правда, немцам в конце войны было не до наступления.

Sturmgeschutz

Часть 2

"Штурмгешутц"- одно из самых известных штурмовых орудий периода Второй Мировой войны. В процессе войны, штурмовое орудие "Штурмгешютц" стал сам востребованным оружием в Германии в борьбе с танками и пехотой врага. Мы знаем, что Штурмовое орудие создавалось для борьбы с огневыми точками противника. Но как показал опыт войны, 75-мм пушка "Штурмгешютца" не могла уничтожить сильно бронированную огневую точку противника, скорее он был поддержкой в боевых порядках пехоты. Пехота же поддерживала "Штурмгешутц" в бою Ведь пехота опасная для танков всегда. С любого окопа могла вылететь бутылка с зажигательной смесью, противотанковая граната, магнитная бомба и т.п.

Но пехота совсем справиться не могла, поэтому на Штурмгешютц поставили сверху пулемет MG-34.

"Штурмгешутц" становился настоящим танком на поле боя, если не учитывать маленький силуэт штурмового орудия и отсутствие башни.

Чем отличается Штурмовой танк от танка?

Штурмовое орудие - это специализированная бронированная САУ. Предназначение штурмового орудия является непосредственно поддержка наступающей пехоты или танков, также некоторые штурмовые орудия являлись более эффективными в боевых порядках пехоты, такие, как "Штурмтигр".

Танк - это боевая машина, которая играет роль прорыва обороны врага и

внезапной атаки с флангов (в зависимости, какая классификация боевой машины).

Продолжим дальше.

Численность штурмовых орудий на Восточном фронте с каждым разом росла. Если у немцев имелось 450 штурмовых орудий "Штурмгешютц", то к началу Курской битвы более 700, да и еще почти все были вооружены длинноствольными пушками.

Вскоре немцы поняли, что главной опасностью являются советские танки. Но, а лучшим средством же для борьбы танков оказалось штурмовое орудие.

Вот отчет одного из немецких генералов, сделанный летом 1943 года:

"В сложившиеся обстановке германские танки по всем статьям уступают штурмовым орудиям. Бронирование танков хуже, чем у штурмовых орудий. Оптические приборы штурмовых орудий более совершенны, чем у танков. Силуэт танка выше силуэта штурмового орудия, поэтому танк проще обнаружить и поразить.

Летом 1943 года штурмовые орудия стали совершенными боевыми средствами. Они способны бороться как с танками, так и с наступающей пехотой противника.

Начиная с модели

G

,

"Штурмгешютц"

стал оснащаться командирской башенкой, что давало больше удобств командиру на поле боя.

Один генерал писал:

"Два штурмовых орудия я предпочту десяти танкам".

Удивительно, что две самоходки приравнивали к десяти танкам.

Вполне все закономерно. Танковые войска были отдельной частью. Это видно было, когда танковые войска Гудериана прорывали линию фронта, а вслед за танками уже устремлялась мотопехота на бронетранспортеров и грузовиках, поддерживаемая одними лишь "Штурмгешутцами".

Немцы анализировали боевые характеристики штурмовых орудий и решили, что в наступление штурмовые орудия, хуже, чем танки с поворачивающейся башней.

Постоянные развороты штурмовых орудий снижают темп атаки. Сложно уничтожать цели на пересеченной местности и в сезон распутицы. Механику-водителю все время приходится регулировать рычагами, поворачивая машину в вправо, то влево. Машина часто выходила из строя в таких условиях.