Естественный отбор - движущая сила эволюции

Естественный отбор - это процесс, направленный на предпочтительное выживание более приспособленных и уничтожение менее приспособленных организмов. Более приспособленные особи имеют возможность оставить потомство. Материалом для отбора служат индивидуальные наследственные изменения. Вредные изменения снижают плодовитость и выживаемость особей, полезные - накапливаются в популяции. Отбор всегда имеет направленный характер: он сохраняет те изменения, которые наиболее соответствуют условиям окружающей среды, повышают плодовитость особей.

Отбор может быть индивидуальным, направленным на сохранение единичных особей с признаками, обеспечивающими успех в борьбе за существование в пределах популяции. Он может быть и групповым, закрепляющим благоприятные для группы признаки.

И. И. Шмальгаузен определил формы естественного отбора.

1. Стабилизирующий - направлен на поддержание средней нормы реакции признака против особей с крайними, отклоняющимися признаками. Отбор действует в постоянных условиях среды, консервативен, направлен на сохранение основных признаков вида в неизменности.

2. Движущий - приводит к закреплению уклоняющихся признаков. Отбор действует в изменяющихся условиях среды, приводит к изменению средней нормы реакции, эволюции вида.

3. Дизруптивный, разрывающий, - направлен на поддержание особей с крайними признаками и уничтожение особей со средними признаками. Действует в изменяющихся условиях, приводит к расколу единой популяции и образованию двух новых популяций с противоположными признаками. Отбор может привести к появлению новых популяций и видов. Например, популяции бескрылых и крылатых форм насекомых.

Любая форма отбора происходит не случайно, действует через сохранение и накопление полезных признаков. Отбор идет тем успешнее для вида, чем больше спектр изменчивости и больше разнообразие генотипов.

Приспособленность - относительная целесообразность строения и функций организма, являющаяся результатом естественного отбора, устраняющего неприспособленных особей. Признаки возникают в результате мутаций. Если они повышают жизнеспособность организма, его плодовитость, позволяют расширить ареал, то такие признаки "подхватываются" отбором, закрепляются в потомстве и становятся приспособлениями.

Виды приспособлений.

Форма тела животных позволяет им легко передвигаться в соответствующей среде, делает организмы малозаметными среди предметов. Например, обтекаемая форма тела рыб, наличие длинных конечностей у кузнечика.

Маскировка - приобретение сходства организма с каким-либо предметом окружающей среды, например, сходство с сухим листом или корой деревьев крыльев бабочки. Форма тела палочника делает его незаметным среди сучьев растений. Рыба-игла не видна среди водорослей. У растений форма цветка: положение на побеге способствует опылению.

Покровительственная окраска скрывает организм в окружающей среде, делает его незаметным. Например, белая окраска у зайца, зеленая - у кузнечика. Расчленяющая окраска - чередование светлых и темных полос на теле создает иллюзию светотени, размывает контуры животного (зебры, тигры).

Предостерегающая окраска указывает на наличие ядовитых веществ или специальных органов защиты, на опасность организма для хищника (осы, змеи, божьи коровки).

Мимикрия - подражание менее защищенного организма одного вида более защищенному организму другого вида (или предметам среды), что оберегает его от истребления (осовидные мухи, неядовитые змеи).

Приспособительное поведение у животных - это угрожающая поза, предупреждающая и отпугивающая врага, замирание, забота о потомстве, запасание корма, постройка гнезда, норы. Поведение животных направлено на защиту и сохранение от врагов и вредных воздействий факторов среды.

У растений также выработались приспособления: колючки предохраняют от поедания; яркая окраска цветков привлекает насекомых-опылителей; разное время созревания пыльцы и семязачатков препятствует самоопылению; разнообразие плодов способствует распространению семян.

Все приспособления имеют относительный характер, так как действуют в определенных условиях, к которым адаптирован организм. При изменении условий приспособления могут не защитить организм от гибели, а следовательно, признаки перестают быть приспособительными. Узкая специализация может стать причиной гибели в изменившихся условиях.

Причина возникновения приспособлений заключается в том, что организмы, не соответствующие данным условиям, погибают и не оставляют потомства. Организмы, выжившие в борьбе за существование, имеют возможность передать свой генотип и закрепить его в поколениях.

Если генетические различия влияют на приспособленность, частоты генотипов будут меняться в ряду поколений, и менее приспособленные генотипы будут элиминироваться в результате естественного отбора .

Приспособленность отдельной особи проявляется через её фенотип . Так как фенотип особи определяется генотипом и средой, приспособленность различных особей с одним и тем же генотипом может различаться в зависимости от условий жизни. Однако, поскольку приспособленность является средней величиной, она отражает результаты размножения всех особей с данным генотипом. Основной мерой приспособленности особи может являться её плодовитость .

Так как приспособленность является мерой количества копий генов в следующем поколении, то для особи возможны различные стратегии её максимизации. Например, особи может быть «выгодно» как размножаться самой, так и помогать размножаться своим родственникам, несущим такие же или близкие копии генов. Отбор, способствующий такому поведению, называется групповой или кин-отбор (англ. kin selection ).

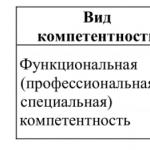

Меры приспособленности

Различают абсолютную и относительную приспособленность.

Абсолютная приспособленность () генотипа определяется как отношение числа особей с данным генотипом после и до начала отбора. Оно вычисляется для одного поколения и может выражаться абсолютным числом или частотой. Если приспособленность больше 1.0, частота генотипа увеличивается, отношение меньше 1.0 показывает, что частота генотипа уменьшается.

Абсолютная приспособленность генотипа может также выражаться произведением доли выживших организмов на среднюю плодовитость.

Относительная приспособленность выражается средним числом выживших потомков данного генотипа по сравнению со средним числом выживших потомков конкурирующих генотипов в одном поколении. То есть один из генотипов нормализуют к и по отношению к нему измеряют приспособленность других генотипов. При этом относительная приспособленность может иметь любое неотрицательное значение.

Приспособленность и репродуктивный успех

В ряде случаев выбор самок основывается на признаках, связанных с общей приспособленностью самцов. Так у бабочек Colias (С. eurytheme и С. philodice) самки выбирают самцов на основании кинетики полета. Предпочитаемые самцы достигают наибольшего успеха в спаривании и, по-видимому, обладают также наилучшей способностью к полету (Watt et al., 1986). У лягушки Physalaemus pustalosus в Панаме самки предпочитают определённый тип звуковых сигналов. Издающие такие крики самцы имеют больше шансов на спаривание. Эти успешно спаривающиеся самцы, кроме того, старше и крупнее, так что в этом случае, так же как и у бабочек Colias, по-видимому, играет роль приспособленность (Ryan, 1980; 1983; 1985).

В то же время считается, что обширный класс демонстрационных признаков самцов, не дают своим обладателям никаких преимуществ и даже могут оказывать пагубное воздействие на их жизнеспособность. Например, принято считать, что длинные хвосты у самцов некоторых райских птиц снижают их приспособленность. Брачные призывы самцов панамских лягушек повышают вероятность уничтожения их хищниками - летучими мышами (Trachops cirrhosus) (Tuttle, Ryan, 1981).

История

Британский социолог Герберт Спенсер использовал фразу "survival of the fittest" (выживание приспособленных) в своей работе Социальная статика (Social Statics, 1851) и позже использовал её для характеристики естественного отбора. Британский биолог Д. Холдейн первым количественно охарактеризовал приспособленность в цикле работ связавших дарвиновскую теорию эволюции и учение Грегора Менделя о наследственности-Математическая теория естественного и искусственного отбора (A Mathematical Theory of Natural and Artificial Selection, 1924) . Дальнейшее развитие было связано с введением У. Гамильтоном концепции inclusive fitness в работе Генетическая эволюция социального поведения (The genetical Evolution of Social Behavior, 1964) .

Литература

- Групповой отбор, происхождение человека и происхождение семьи (А. И. Фет. Инстинкт и социальное поведение. Второе издание)

См. также

Wikimedia Foundation . 2010 .

Синонимы :Смотреть что такое "Приспособленность" в других словарях:

ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ - no H. С. Строганову (1982) унаследованное свойство, выраженное в особой организации морфологических, филиологических И биохимических Структур и функций организма, его поведения в сообществе, обеспечивающее, в конечном итоге, сохраннность и… … Экологический словарь

ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ, приспособленности, мн. нет, жен. (книжн.). Соответствие, пригодность к каким н, условиям. Недостаточная приспособленность к жизни. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

Эфармоия, пригодность, рациональность, анемофилия Словарь русских синонимов. приспособленность сущ., кол во синонимов: 6 анемофилия (4) … Словарь синонимов

ПРИСПОСОБЛЕННЫЙ, ая, ое; ен, к чему. Легко применяющийся, приспосабливающийся к каким н. условиям, к среде, окружению, обстановке. Этот юноша плохо приспособлен к самостоятельной жизни. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949… … Толковый словарь Ожегова

ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ - Относительная пригодность или селекционная ценность двух групп особей или двух различных генотипов, живущих в одинаковых условиях, выраженная соотношением вероятности размножения R /n и отнесенная к потомству … Термины и определения, используемые в селекции, генетике и воспроизводстве сельскохозяйственных животных

приспособленность - — Тематики биотехнологии EN fitness … Справочник технического переводчика

Приспособленность - * прыстасаванасць * fitness относительная пригодность или селекционная ценность организма или группы организмов, их способность выжить в измененных или новых условиях среды и оставить потомство, передав ему свой генетический материал …

Приспособленность - * прыстасаванасць * fitness – относительная пригодность или се лекционная ценность организма или груп пы организмов, их способность выжить в измененных или новых условиях среды и оставить потомство, передав ему свой ге нетический материал … Генетика. Энциклопедический словарь

ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ - 1. Вообще – степень, в которой организм подготовлен к тому, чтобы успешно завершить некоторое усилие. 2. В эволюционной теории – степень успешности организма в произведении жизнеспособного потомства. Следует различать это значение с термином… … Толковый словарь по психологии

Ж. Соответствие каким либо условиям, пригодность к ним. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

Книги

- Практикум по физиологии и биохимии растений , В. В. Рогожин, Т. В. Рогожина. В учебном пособии рассматриваются основные физиологические и биохимические методы (в том числе: изучение физиологии растительной клетки, водный обмен, дыхание, фотосинтез, элементы растений,…

Естественный отбор всегда имеет характер приспособительной реакции к условиям существования. Все признаки живых организмов приспособлены к условиям их существования. Приспособленностью отличаются внутреннее и внешнее строение организмов, поведение животных и т.п.

Так, например, интенсивность размножения выше у тех существ, потомство которых в своей массе погибает. Треска, не заботящаяся о своем потомстве, мечет за период нереста около 5 млн икринок. Самка маленькой морской рыбки, пятнадцатииглой колюшки, самец которой охраняет гнездо с икринками, мечет всего несколько десятков икринок. Слониха, потомству которой в природе почти ничто не угрожает, в течение своей долгой жизни приносит не более 6 слонят, а вот человеческая аскарида, абсолютное большинство потомства которой гибнет, в течение года откладывает по 200 тыс. яиц каждые сутки.

Ветроопыляемые растения производят огромное количество мелкой, сухой, очень легкой пыльцы. Рыльца пестиков их цветков большие и имеют перистую форму. Все это помогает им эффективнее опыляться. А у насекомоопыляемых растений пыльцы гораздо меньше, она крупная и липкая, цветки у них имеют нектарники и яркую окраску для привлечения насекомых-опылителей.

Яркие примеры приспособленности - покровительственная окраска и мимикрия. Мимикрия - подражание опасным видам - наблюдается у многих животных. Например, некоторые безобидные неядовитые змеи приобрели значительное сходство с ядовитыми сородичами, что помогает им избегать нападения хищников.

Теория Дарвина объясняет появление приспособленности наследственной изменчивостью и естественным отбором.

Однако всегда надо учитывать, что приспособленность относительна. То есть любое приспособление помогает выживать только в тех условиях, в которых оно формировалось. Стоит условиям измениться, и ранее полезный признак превратится во вредный и приведет к гибели. Например, прекрасно летающий стриж имеет очень длинные узкие крылья. Однако такая специализация крыла привела к тому, что стриж не может взлетать с ровных поверхностей и, если ему не с чего спрыгнуть, погибает.

Относительный характер приспособленности можно рассмотреть также на следующем примере: в промышленных районах Европы, где вследствие интенсивного развития производства погибли светлоокрашенные лишайники, покрывавшие стволы деревьев, темноокра- шенные особи бабочек вытеснили светлоокрашенных особей. Это явление получило название индустриального меланизма. Дело в том, что светлые насекомые очень хорошо заметны на темном фоне и преимущественно поедаются птицами. А в сельских районах наоборот - темные насекомые хорошо заметны на светлых стволах, и именно они уничтожаются птицами. Таким образом, естественный отбор положил начало дивергенции (расхождению) внутри вида, что может привести сначала к появлению подвидов, а затем и новых видов.

Образование новых видов - это и есть важнейший этап в процессе эволюции.

Эволюционный процесс подразделяют на микро- и макроэволюцию. Микроэволюция - это процесс перестройки внутри вида, приводящий к образованию новых популяций, подвидов и заканчивающийся образованием новых видов.

Таким образом, микроэволюция - это самый начальный этап эволюционного процесса, который может происходить в относительно короткие промежутки времени и который можно наблюдать и изучать непосредственно.

В результате наследственной (мутационной) изменчивости происходят случайные изменения генотипа. Самопроизвольная частота мутаций довольно высока, и 1-2% половых клеток имеют мутировавшие гены или измененные хромосомы. Мутации чаще всего рецессивны и редко бывают полезными для вида. Однако если в результате мутации возникают полезные для какой-либо особи изменения, то она получает некоторые преимущества перед другими особями популяции: получает больше пищи или делается устойчивее к влияниям болезнетворных бактерий и вирусов и т.п. Например, возникновение длинной шеи позволило предкам жирафа питаться листьями с высоких деревьев, что обеспечивало им больше корма, чем особям популяции с короткой шеей.

Таким образом, с возникновением нового признака начинается процесс дивергенции, то есть расхождения признаков внутри популяции.

В популяции любого вида существуют волны численности. В благоприятные годы численность популяции возрастает: происходит интенсивное размножение, большинство молодых и старых особей выживает. В неблагоприятные годы численность популяции может резко упасть: множество особей, особенно молодых и старых, погибает, интенсивность размножения снижается. Такие волны зависят от многих факторов: от изменений климата, количества пищи, количества врагов, патогенных микроорганизмов и т.п. В неблагоприятные для популяции годы могут сложиться условия, когда в живых останутся только те особи, которые в результате мутации приобрели полезный признак. Например, во время засухи короткошеие предки жирафа могли погибнуть от голода, и длинношеие особи и их потомство стали преобладать в популяции. Таким образом, за довольно короткий промежуток времени в результате естественного отбора могла появиться «длинношеяя» популяция парнокопытных животных. Но если бы особи этой популяции могли свободно скрещиваться с «короткошеими» родственниками из соседних популяций, то тогда новый вид не смог бы возникнуть.

Таким образом, следующим необходимым фактором микроэволюции является изоляция популяции особей с возникшим новым признаком от популяции особей, не имеющих этого признака. Изоляция может осуществляться несколькими путями.

1. Географическая изоляция как фактор видообразования. Этот вид

изоляции связан с расширением зоны обитания вида - ареала.

При этом новые популяции попадают в иные по сравнению с другими популяциями условия: климатические, почвенные и т.п. В популяции постоянно происходят наследственные изменения, действует естественный отбор - в результате этих процессов генофонд популяции меняется, и возникает новый подвид. Свободному скрещиванию новых популяций или подвидов между собой могут мешать разрывы ареала за счет рек, гор, ледников и т.п. Так, например, на основе географических факторов изоляции из одного вида ландышей за несколько миллионов лет возник целый ряд видов. Этот путь видообразования - медленный, происходящий на протяжении сотен, тысяч и миллионов поколений.

2. Временная изоляция как фактор видообразования. Этот вид изоляции связан с тем, что в случае несовпадения сроков размножения два близких подвида не смогут скрещиваться, и дальнейшая дивергенция приведет к образованию двух новых видов. Таким образом возникают новые виды рыб, если сроки нереста подвидов не совпадают, или новые виды растений, если не совпадают сроки цветения подвидов.

3. Репродуктивная изоляция как фактор видообразования. Этот вид изоляции возникает при невозможности скрещивания особей двух подвидов из-за несоответствия в строении половых органов, различий в поведении, несовместимости генетического материала.

В любом случае всякая изоляция приводит к репродуктивному разобщению - т.е. к невозможности скрещивания возникающих видов.

Таким образом, процесс микроэволюции можно разделить на следующие этапы:

1. Спонтанные мутации и начало дивергенции в пределах одной популяции.

2. Естественный отбор наиболее приспособленных особей, продолжение дивергенции.

3. Гибель менее приспособленных особей в результате влияния условий среды - продолжение естественного отбора и образование новых популяций и подвидов.

4. Изоляция подвидов, приводящая вследствие репродуктивного разобщения к появлению новых видов.

Одним из результатов естественного отбора, являющегося естественной направляющей движущей силой процесса эволюции, можно назвать развитие у всех живых организмов адаптаций - приспособлений к среде обитания. Ч. Дарвин подчеркивал, что все приспособления, сколько бы совершенными они не были, носят относительный характер. Естественный отбор формирует приспособление к конкретным условиям существования (в данное время и в данном месте), а не ко всем возможным условиям среды. Многообразие конкретных приспособлений можно разделить на несколько групп, которые являются формами приспособленности организмов окружающей среде.

Некоторые формы приспособленности у животных:

1. Покровительственная окраска и форма тела (маскировка). Например: кузнечик, белая сова, камбала, осьминог, насекомое палочник.

2. Предостерегающая окраска. Например: осы, шмели, божья коровка, гремучие змеи.

3. Отпугивающее поведение. Например: жук-бомбардир, скунс или американская вонючка.

4. Мимикрия (внешнее сходство незащищенных животных с защищенными). Например: муха журчалка похожа на пчелу, безобидные тропические ужи похожи на ядовитых змей.

Некоторые формы приспособленности у растений:

- Приспособления к повышенной сухости. Например: опушенность листа, накопление влаги в стебле (кактус, баобаб), превращение листьев в иголки.

- Приспособления к повышенной влажности. Например: большая поверхность листа, много устьиц, повышенная интенсивность испарения.

- Приспособленность к опылению насекомыми. Например: яркая, привлекающая окраска цветка, наличие нектара, запах, форма цветка.

- Приспособления к опылению ветром. Например: вынесение тычинок с пыльниками далеко за пределы цветка, мелкая, легкая пыльца, пестик сильно опушен, лепестки и чашелистики не развиты, не мешают обдуванию других частей цветка ветром.

Приспособленность организмов - относительная целесообразность строения и функций организма, являющаяся результатом естественного отбора, устраняющего неприспособленных в данных условиях существования особей. Так, покровительственная окраска зайца-русака летом делает его незаметным, но неожиданно выпавший снег эту же покровительственную окраску зайца делает нецелесообразной, так как он становится хорошо заметен для хищников. Ветроопыляемые растения в дождливую погоду остаются не опыленными.

Растения и животные удивительно приспособлены к условиям среды, в которых они обитают. В понятие «приспособленность вида» входят не только внешние признаки, но и соответствие строения внутренних органов выполняемым ими функциям (например, длинный и сложно устроенный пищеварительный тракт жвачных животных, питающихся растительной пищей). Соответствие физиологических функций организма условиям его обитания, их сложность и разнообразие также входит в понятие приспособленности.

Для выживания организмов в борьбе за существование большое значение имеет приспособительное поведение. Помимо затаивания или демонстративного, отпугивающего поведения при приближении врага существует много других вариантов приспособительного поведения, обеспечивающего выживаемость взрослых особей или молоди. Так, многие животные запасают корм на неблагоприятный сезон года. В пустыне для многих видов время наибольшей активности - ночь, когда спадает зной.

Относительный характер приспособленности

Развитие органов для захвата, удержания, умерщвления добычи (щупальцы).

Маскирующая окраска.

Выделение парализующих ядов.

Выработка особых способов поведения (ожидание в засаде).

Механизм возникновения приспособлений

Согласно учению Чарльза Дарвина в условиях естественного отбора выживает самый приспособленный. Следовательно, именно отбор - основная причина возникновения разнообразных приспособлений живых организмов к среде обитания. Объяснение возникновения приспособленности, данное Чарльзом Дарвином, в корне отличается от понимания этого процесса Жаном Батистом Ламарком, который выдвинул идею о врожденной способности организмов изменятся под влиянием среды только в полезную для них сторону. У всех известных осьминогов меняющаяся окраска надежно защищает их от большинства хищников. Трудно представить, что образование такой изменяющейся окраски вызвано прямым влиянием среды. Только действием естественного отбора можно объяснить возникновение такого приспособления: далеким предкам осьминога могло бы помочь выжить даже простая маскировка. Постепенно, в течение миллионов поколений, оставались в живых только те особи, которые случайно оказывались обладателями все более и более развитой окраски. Именно им удалось оставить потомство и передать ему свои наследственные особенности.

Соответствуя конкретной среде обитания, приспособления теряют свое значение при ее изменении. Доказательством относительного характера приспособленности могут быть следующие факты:

защитные приспособления от одних врагов оказываются не эффективными от других;

проявление инстинктов у животных может оказаться нецелесообразным;

полезный в одних условиях орган становится бесполезным и даже относительно вредным в другой среде;

возможны и более совершенные приспособления к данной среде обитания.

Некоторые виды животных и растений быстро размножались и широко распространялись в совершенно новых для них районах земного шара, куда были случайно или намеренно завезены человеком.

Таким образом, относительный характер приспособленности противоречит утверждению об абсолютной целесообразности в живой природе.

Такие приспособление как покровительственная окраска возникала путем постепенного отбора всех тех мелких уклонений в форме тела, в распределении определенных пигментов, во врожденном поведении, которые существовали в популяциях предков этих животных. Одной из важнейших характеристик естественного отбора является его кумулятивность - его способность накапливать и усиливать эти уклонения в ряду поколений, слагая изменения отдельных генов и контролируемых ими систем организмов.

Естественный отбор подхватывает все те мельчайшие изменения, которые усиливают сходство в окраске и форме с субстратом, сходство между съедобным видом и тем несъедобным видом, которому он подражает. Следует учитывать, что разные виды хищников пользуются разными методами поиска добычи. Одни обращают внимание на форму, другие на окраску, одни обладают цветным зрением, другие нет. Поэтому естественный отбор автоматически усиливает, насколько это возможно, сходство между имитатором и моделью и приводит к тем изумительным адаптациям, которые мы наблюдаем в живой природе.