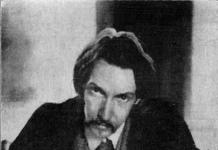

Судьба отвела этому талантливому изобретателю, чьи идеи опередили техническую мысль на годы вперед, ничтожно малый срок. Но даже к своим неполным 33 годам, когда трагически оборвалась его жизнь, Владимир Барановский сумел сделать ряд выдающихся открытий. Особое место среди них занимает 2,5-дюймовая пушка, которая ознаменовала наступление эпохи скорострельной артиллерии. А заложенные при ее создании принципы впоследствии были заимствованы во многих странах мира и до сих пор считаются классической схемой скорострельной артиллерии.

По сути, жизненная стезя Владимира Степановича Барановского, родившегося 1 сентября 1846 года, была предопределена с раннего детства. Тягу к изобретательству он унаследовал от своего отца - профессора Гельсингфорсского университета, разносторонне одаренного ученого и писателя Степана Ивановича Барановского, известного также целым рядом своих технических изобретений. С юных лет под наставничеством отца Владимир с интересом осваивал азы математики и механики, очень скоро став деятельным помощником в работе над техническими открытиями.

Уже в 14 лет он участвовал в создании «духового самоката Барановского» - самоходной тележки, работающей за счет энергии сжатого воздуха.

Этот мотовоз в 1862 году даже возил небольшие составы по Николаевской железной дороге. Развивая использование сжатого воздуха, отец и сын Барановские в эти же годы изобрели пневматический двигатель для подводной лодкиИ.Ф.Александровского, успешно прошедшей испытания в 1868 году.

Свое образование Владимир Барановский получил, посещая публичные лекции в одном из парижских институтов, и в качестве вольнослушателя Петербургского университета.

Позже молодой изобретатель поступил в Петербурге на завод механических изделийА.И.Шпаковского, а затем - на машиностроительный завод Людвига Нобеля, старшего брата основателя Нобелевской премии Альфреда Нобеля.

Владимир Барановский изобрел водоотливную машину для работ на золотых приисках, особого типа пожарную трубу, гидропульт и сделал еще ряд открытий.

Но в историю отечественной и мировой инженерной мысли он, прежде всего, вошел своими новаторскими разработками в области артиллерии.

Например, в 1872 году, переделав 10-ствольную картечницу американского конструктора Гатлинга в 6-ствольную пушку, Владимир Барановский сумел увеличить ее скорострельность с 300 до 600 выстрелов в минуту.

Также с начала 1870-х годов российский изобретатель работает над созданием собственных артиллерийских систем.

Результатом стало появление целого семейства 2,5-дюймовых (63,5-мм) артсистем, положивших начало скорострельной артиллерии: легкой пушки для конной артиллерии, горной пушки и морской десантной пушки.

В конструкции этих орудий впервые были применены поршневой затвор с самовзводным ударником, предохранитель для предотвращения случайного выстрела, унитарное заряжание с экстракцией стреляных гильз, ударный способ воспламенения заряда, безоткатный лафет, оптический прицел вместо обычной мушки, быстродействующие поворотный и подъемный механизмы и другие усовершенствования. При стрельбе из пушек Владимира Барановского использовались два типа боеприпасов: двустенные кольцевые чугунные гранаты и шрапнель.

Скорострельность такого орудия составляла 5 выстрелов в минуту, что на тот момент являлось лучшим показателем.

Проведенные в 1878 году сравнительные испытания горной пушки Владимира Барановского и немецкой 75-мм горной пушки Круппа показали превосходство российского орудия. От военного ведомства поступил заказ на изготовление 40 таких пушек для формирования четырех батарей. В том же году Морское ведомство сделало заказ на 10 десантных пушек, хотя официально на вооружение флота они были приняты лишь четыре года спустя.

Впоследствии десантными пушками конструкции Владимира Барановского были вооружены все корабли русского флота - от канонерских лодок до броненосцев.

Кроме того, Владимир Барановский изобрел станок для сборки унитарных патронов, применявшийся на протяжении многих десятилетий, а также шестиствольную картечницу калибра 10,68 мм.

2,5-дюймовая скорострельная пушка Барановского. Фото: MKFI

Несколько скорострельных 2,5-дюймовых пушек для конной артиллерии было отправлено в действующую армию на русско-турецкую войну. В целом неплохо показав себя в сражениях, эти системы выявили один существенный недостаток применявшихся с ними унитарных боеприпасов. При транспортировке часть снарядов получила помятости, что ставило под сомнение их надежность и практическую пригодность.

7 марта 1879 года на полигоне под Петербургом Владимир Барановский проводил испытания доставленных с русско-турецкой войны поврежденных боеприпасов. Преждевременный выстрел одним из таких боеприпасов и оборвал жизнь создателя скорострельных пушек.

Это трагическое событие существенно затормозило процесс дальнейшего развития отечественной скорострельной артиллерии, но оно уже не могло повлиять на общемировые тенденции.

Идеи Владимира Барановского легли в основу конструкторских решений в области скорострельных артиллерийских систем во многих армиях мира.

Годы спустя они снова оказались востребованными и в России.

Так, созданная по принципам Барановского в 1902 году на Путиловском заводе трехдюймовая скорострельная пушка по своим характеристикам обошла конкурентов той поры и прослужила более 30 лет.

А сам Владимир Барановский в памяти своих соотечественников остался человеком, опередившим время, в котором ему довелось жить и работать.

Вадим Коваль

1 (13) сентября родился Владимир Степанович Барановский (1846-1879) - талантливый русский изобретатель, конструктор первых систем скорострельной артиллерии. Главным изобретением его жизни стала скорострельная 2,5-дюймовая (63,5 мм) пушка Барановского, спроектированная и испытанная в боевых условиях в 1870-х гг. и официально состоявшая на вооружении до 1908 года. Существовали следующие модификации этой пушки: конная, горная, десантная.

В орудиях своей системы Барановский внедрил целый ряд новшеств, благодаря которым его пушка стала первым в мире скорострельным орудием классической схемы. Новшества эти были следующими:

Безоткатный лафет с гидравлическим (масляным) тормозом отката и пружинным накатником;

- поршневой затвор с самовзводящимся осевым пружинным ударником;

- предохранитель для предотвращения выстрела в случае неплотного закрытия затвора;

- поворотный и подъёмный механизм (с винтовой и зубчатой передачами для перемещения ствола в вертикальном и горизонтальном направлениях);

- унитарное заряжание с экстракцией стреляных гильз;

- оптический прицел Каминского обр. 1872 года силой в 2 диоптрии, заменившие классическую мушку и целик.

Пушки Барановского применялись во время Русско-турецкой войны 1877-1878 (2 орудия), при подавлении Ихэтуаньского восстания в Китае 1900-1901 гг. и в Русско-японской войне 1904-1905 гг. (десантный вариант орудия).

К сожалению, жизнь талантливого инженера оборвалась очень рано: Владимир Степанович Барановский погиб 7 (19) марта 1879 года на Волковом поле в С.-Петербурге при испытании возвращённых с войны, давших осечку, новых унитарных патронов к скорострельной пушке.

Изобретение Барановского опередило своё время. В 1880-е гг. принципы устройства пушек Барановского были заимствованы всеми странами. А в Российской Империи конструкция знаменитой "трёхдюймовки" (3-х дюймовой полевой скорострельной пушки образца 1902 года) целиком была основана на принципах, разработанных В.С. Барановским.

Тактико-технические характеристики 2,5-дюймовой пушки:

Калибр - 2,5 дюйма (63,5 мм)

Длина ствола - 1260/19,8 мм/клб

Длина канала ствола - 1070/16,8 мм/клб

Длина нарезной части - 778 мм

Число нарезов - 20

Крутизна нарезов - 30 калибров

Глубина нарезов - 0,635 мм

Начальная скорость снаряда - 427 м/с

Табличная дальность стрельбы - 1830 м

Предельная дальность стрельбы - 2800 м

Вес замка - 8,4 кг

Вес ствола с замком - 106 кг

Масса орудия в боевом положении - 272 кг,

Скорострельность - 5 выст/мин.

Пушка Барановского - В 1870-х годах русский инженер Владимир Степанович Барановский спроектировал несколько образцов 2,5-дюймовых (63,5-милллиметровых) скорострельных орудий для конной и горной артиллерии и для вооружения десантных кораблей.

История создания

- 1872 - На заводе Нобеля изготовлены две 1,5-дюймовых скорострельных пушки.

- 1873 - Барановский за свой счет изготовил и испытал 2-дюймовую скорострельную пушку с подъемным механизмом и винтовым продольно-скользящим затвором , стреляющую унитарным патроном

- 1874 - В Санкт-Петербургском арсенале отливают медную 2,5-дюймовую пушку Барановского, скрепленную стальным кожухом.

- 11 января 1875 - сравнительные испытания стальной и медной пушек Барановского показали преимущество стальной пушки.

- 1875 - Барановский заказывает несколько стальных 2,5-дюймовых пушек в Карлсруэ.

- Осень 1875 - параллельные испытания 2,5-дюймовой конной пушки Барановского и 3-дюймовой пушки Обуховского завода.

- 25 апреля 1878 - первый заказ Морского ведомства на 10 пушек Барановского.

- 1882 - пушку Барановского официально приняли на вооружение.

- 1908 - флот и затем Главное артиллерийское управление отказались от пушки Барановского.

Конструкция пушки

В скорострельных орудиях своей системы В. С. Барановский целый ряд новшеств, благодаря которым его пушка стала первым скорострельным орудием классической схемы в мире:

- Безоткатный лафет с гидравлическим (масляным) тормозом отката и пружинным накатником

- Поршневой затвор с самовзводящимся осевым пружинным ударником

- Предохранитель для предотвращения выстрела при не вполне закрытом затворе

- Поворотный и подъемный механизмы

- Унитарное заряжание с экстракцией стреляных гильз

- Оптический прицел Каминского обр. 1872 года силой в 2 диоптрии

Стальной ствол скреплен кожухом с цапфами , надетыми в горячем состоянии. Крутизна нарезов постоянная - в остальном канал соответствует образцу 1877 года . Подъемный механизм представлял собой одиночный винт, расположенный между станинами. Для придания больших углов склонения на подъемный винт надевался колпак.

История производства

| Российская империя Страна производства |

| Барановский В.С. Разработчик |

| 1875 г. Разработано |

| Обуховский , Металлический заводы Производитель |

| c 1878 г. Годы производства |

| более 140 ед. Изготовлено |

| горная, конная пушки Модификации |

История эксплуатации

Характеристики орудия

Характеристики снарядов

63-мм пушка Барановского - скорострельное патронное десантное орудие предназначенное для установки на катера, шлюпки , а также для непосредственной поддержки на берегу морской пехоты . Разработано русским офицером и изобретателем Барановским В.С. и изготавливалось на Обуховском и Металлическом заводах Санкт-Петербурга. Использовалось в боевых действиях в Русско-японской войне 1904-1905 г.г.

Предыстория разработки орудия

Затвор Нобеля - Барановского

На корабельном станке

На шлюпке

На колёсном лафете

Во времена парусного флота неотъемлемой частью вооружения кораблей являлись десантные пушки. Они размещались на гребных баркасах и шлюпках. При высадке десанта большая их часть ставилась на специальные колёсные лафеты, перекатываемые расчётом по полю боя.

В середине 60-х годов XIX века в связи с появлением технологий по снижению себестоимости производства стали в большинстве европейских стран произошёл переход на изготовление пушек из этого материала. Сталь, в отличие от применявшейся в артиллерии бронзы, была гораздо прочнее и меньше подвергалась коррозии, чем железо и чугун. Другой задачей для инженеров являлась низкая скорострельность орудий, составлявшая на то время 1,5 - 2 выстрела в минуту.

Одним из первых артиллерийских конструкторов решившим эти проблемы, стал Владимир Степанович Барановский, офицер русской армии и талантливый изобретатель. В 1871 г. были проведены первые полевые испытания 2-х дюймовой скорострельной пушки. В 1872 г. калибр орудия, разрабатывавшегося для конной артиллерии, был увеличен до 2,5 дюймов (63,5-мм), разработаны новые затвор и механизм наведения.

28 декабря 1876 г. генерал-адмирал Вел. кн. Константин Николаевич Романов осмотрев 63,5-мм конную пушку Барановского, приказал приобрести один экземпляр и изготовить к ней опытный морской станок.

Производство орудий

Первый заказ на 10 пушек Барановского Морское ведомство сделало 25 апреля 1878 г., хотя официально её приняли на вооружение лишь в 1882-м. К 1889 г. в Морском ведомстве состояло на вооружении 60 пушек, а к 1901 г. - 125. Стволы орудий изготавливались на Обуховском заводе , а станки - на заводе братьев Барановских и на Металлическом заводе в Санкт-Петербурге.

Описание и характеристики орудия

63,5-мм десантная пушка Барановского имела стальной ствол, поршневой затвор системы Нобеля - Барановского, оснащённый оригинальным устройством самовзведения ударно-спускового механизма и предохранителем, предотвращающим выстрел при недозакрытом затворе, разработанные русским инженером. При осечке выстрела, ударник взводился в боевое состояние поворотом специальной рукоятки. Также затвор был оснащён автоматическим экстрактором стреляной гильзы. Ствол пушки скреплялся кожухом с цапфами, надетыми в горячем состоянии. Длина ствола составляла - 1260 мм, канала - 1070 мм, нарезной части - 778 мм. Число нарезов - 20, крутизна нарезов постоянная, равнявшаяся 30 калибрам. Вес замка - 8,4 кг, вес пушки с замком - 106 кг.

Наведение орудия производилось быстродействующими винтовыми поворотными и подъёмными механизмами оригинальной конструкции Барановского. По вертикали орудие наводилось от -10° до +20°. Вместо простого реечного прицела с мушкой на передней части ствола, пушка была оснащена более совершенным оптическим прицелом Каминского С.К. образца 1872 г., что значительно увеличило точность стрельбы прямой наводкой.

Табличная дальность стрельбы из орудия составляла 1,83 км, предельная - 2,8 км, скорострельность до 5 выстрелов в минуту.

Расчёт пушки, установленной на корабельной тумбе, составлял 4 человека. При десантировании на берег орудие обслуживали: 1 унтер-офицер, 2 комендора , 16 человек прислуги. Для перемещения орудия и тележки с боеприпасами по суше впрягалось в лямки и толкало, держась за дышло, по 8 человек. На одну роту морской пехоты приходилось по два орудия и одной тележке с боеприпасами.

Орудийная установка

С 1879 по 1891 г.г. элементы конструкции станков к десантным 63,5-мм пушкам Барановского непрерывно изменялись, но принципиально все станки были устроены одинаково. Они имели гидравлический (масляный) тормоз отката и пружинный накатник . На корабле станок устанавливался на специальной тумбе, прикреплённой тремя болтами к палубе (в виде равностороннего треугольника). Высота оси цапф от палубы составляла 1068 мм. Чтобы переставить качающуюся часть пушки с корабельной тумбы на колёсный десантный лафет, требовалось отвинтить всего один болт. Высота оси цапф на колёсном лафете составляла 864 мм. На шлюпках пушка устанавливалась на колёсном лафете. При этом колеса снимались, а концы оси лафета помещались в железных подцапфенниках, имевшихся в планшире шлюпки, и прикрывались железными горбылями. Задний конец хобота лафета прихватывался к банке канатом. Таким образом, орудие могло вести огонь со шлюпки в небольшом носовом секторе.

Боеприпасы

В боекомплект 63,5-мм пушки Барановского, входили чугунная граната и шрапнель в унитарном исполнении, картечь орудиям не полагалась.

История эксплуатации

Десантными пушками вооружались корабли русского флота от канонерских лодок до броненосцев.

В 1902 г. в Пекине рота моряков с помощью десантных пушек обороняла русское посольство от восставших «ихэтуаней». В ходе Русско-японской войны 1904-1905 г.г. пушки использовались в действиях на суше и на море, в том числе служили для «береговой обороны» Командорских островов.

Война показала не достаточную эффективность пушек калибра 63,5-мм (2,5"), и в 1908 г. они были сняты с вооружения флота.

Последующие модификации

Горные пушки Барановского с разборным лафетом для перевозки на вьючных животных были изготовлены в количестве нескольких десятков и проходили службу на Кавказе, в Восточной Сибири и Центральной Азии.

Конные пушки производились в незначительных количествах.

Память

Образцы 63,5-мм пушек Барановского хранятся в музее Артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге.

Оценка проекта

Унитарное заряжание и применение гидравлического тормоза с пружинным накатником позволили достигнуть более, чем двукратного увеличения скорострельности по сравнению с предыдущими системами, доходившего до 5 выстр./мин. Но недостаточная эффективность 63,5-мм боеприпасов предопределила её замену на более мощные орудия.

Конструкция 76,2-мм (3") дивизионной полевой скорострельной пушки образца 1902 г. целиком была основана на принципах, разработанных В. С. Барановским. Эта пушка по многим боевым качествам превосходила зарубежные полевые орудия того времени, результатом чего явилась её более чем 30-летняя служба в армии.