Деловое общение сегодня проникает во все сферы общественной жизни. В коммерческие, деловые отношения вступают предприятия всех форм собственности, частные лица. Компетентность в сфере делового общения непосредственно связана с успехом или неуспехом в любом деле: науке, искусстве, производстве, торговле. Что касается менеджеров, предпринимателей, организаторов производства, людей, занятых в сфере управления, то коммуникативная компетентность для представителей этих профессий представляет важнейшую часть их профессионального облика.

"Бизнес - это умение разговаривать с людьми", - говорят предприимчивые американцы.

Один из выдающихся менеджеров США, президент крупнейшего в мире автогиганта - компаний "Форд" и "Крайслер" Ли Якокка в своей книге "Карьера менеджера" пишет: "Управление представляет собой не что иное, как настраивание людей на труд. Единственный способ настраивать людей на энергичную деятельность - это общаться с ними". Специфика делового общения заключается в том, что столкновение, взаимодействие экономических интересов и социальное регулирование осуществляется в правовых рамках. Чаще всего люди вступают в деловые отношения, чтобы юридически оформить взаимодействия в той или иной сфере. Идеальным результатом взаимодействия и правового оформления отношений становятся партнерские отношения, построенные на основах взаимного уважения и доверия.

Другой специфической особенностью делового общения является его регламентированность , т.е. подчиненность установленным правилам и ограничениям.

Эти правила определяются типом делового общения, его формой, степенью официальности и теми конкретными целями и задачами, которые стоят перед общающимися. Эти правила определяются национальными культурными традициями и общественными нормами поведения.

Они фиксируются, оформляются в виде протокола (делового, дипломатического), существуют в виде общепринятых норм социального поведения, в виде этикетных требований, ограничений временных рамок общения.

В зависимости от различных признаков деловое общение делится на:

1) устное - письменное (с точки зрения формы речи);

2) диалогическое - монологическое (с точки зрения однонаправленности / двунаправленности речи между говорящим и слушающим);

3) межличностное - публичное (с точки зрения количества участников);

4) непосредственное - опосредованное (с точки зрения отсутствия / наличия опосредующего аппарата);

5) контактное - дистантное (с точки зрения положения коммуникантов в пространстве).

Все перечисленные факторы делового общения формируют характерные особенности деловой речи.

В большей степени различаются устная и письменная деловая речь: обе формы речи представляют системно различающиеся разновидности русского литературного языка. Если деловая письменная речь представляет официально-деловой стиль речи, то устная деловая речь - различные формы гибридных стилевых образований.

Значительны языковые различия между диалогической и монологической деловой речью. Если монологическая речь в большей степени тяготеет к книжной речи, то диалогическая - к разговорной, что отражается в первую очередь на текстовой организации и синтаксических особенностях речи. Диалогическое общение - это по преимуществу межличностное общение, а публичная речь - это монологическая речь.

Дистантное , всегда опосредованное общение (телефонный разговор, почтовое и факсовое отправление, пейджинговая связь и т.п.) отличается от контактного , непосредственного повышенным вниманием к интонационному рисунку речи (устное общение), краткостью и регламентированностью, невозможностью использования жестикуляции и предметов в качестве носителей информации.

Деловое общение представляет собой широкий диапазон жанровых разновидностей письменного и устного общения.

Письменная деловая речь, в которой реализуются диалогические отношения, представлена всеми видами деловых писем, документами, фиксирующими социально-правовые отношения - контрактами (договорами), соглашениями и всеми типами сопутствующих документов. Устная деловая речь, в которой реализуются диалогические отношения, представлена жанрами деловых переговоров, встреч, консультаций и т.п.

Совещания, собрания представляют собой особый тип протокольного общения, в котором по большей части представлена монологическая деловая речь, не только имеющая письменную природу, но и существующая сразу в двух формах - устной и письменной.

Сегодня рамки делового общения расширяются. Реклама, светское общение становятся неотъемлемой составляющей делового общения. Успех предприятия, дела сегодня во многом зависит от умения представить свои позиции в наиболее выгодном свете, заинтересовать потенциального партнера, создать благоприятное впечатление. Поэтому, помимо читаемой монологической речи, в практику делового общения все активнее входит подготовленная, но нечитаемая монологическая речь (презентационная речь, торжественная речь, вступительное слово на различных встречах), поздравительные письма и другие этикетные тексты.

Владение всеми перечисленными жанрами делового общения входит в профессиональную компетенцию менеджера, руководителя. (См. денотатный граф на с.26).

К какой бы области ни относилось понятие "речевая культура", оно всегда включает три основных аспекта: ортологический, коммуникативный и этический.

Ортология - наука о правильной речи, о языковых нормах иихизменении. В сознании говорящего и пишущего норма выступает как образец, калька, схема, шаблон, по которому строится слово, предложение, высказывание. Нормы формируются под влиянием литературного творчества и речевой практики нации и являются непременным условием единства языка и нормального функционирования языковой системы. Они кодифицируются, т.е. описываются, закрепляются как образец в словарях, справочниках, учебниках.

Кодифицированные нормы литературного языка - это такие нормы, которым должны следовать все носители языка, причем понятие нормативности включает сферу использования языка. Закрепленность вариантов за различными сферами и формами использования языка определяется принципом коммуникативной целесообразности. То, что нормативно для письменной речи (осложнение синтаксической конструкции причастными и деепричастными оборотами), ненормативно для устной речи.

Нередко норма выступает в качестве двойного стандарта - обязательного и допустимого вариантов. Например, в практике устного делового общения разговорная форма до говор - договора вытесняет книжный вариант догово р - догово ры.

Вариативность нормы является причиной ее изменения, причем темпы изменений нормы различны для разных уровней языка. Самыми консервативными считаются грамматические нормы. Грамматический строй русского литературного языка практически не изменился с пушкинских времен. Фонетические нормы, напротив, очень подвижны. Еще недавно вошедшее в русскую речь слово "маркетинг" имеет уже варианты произношения, закрепленные в качестве допустимых: ма ркетинг и марке тинг.

Правильность речи - это базовое требование культуры речи, ее основа.

Важно ли владеть нормами русского литературного языка человеку, ежедневной практикой которого является деловое общение? На этот вопрос можно ответить только однозначно утвердительно. Потому что человеке низким уровнем речевой культуры, не умеющий ясно излагать свои мысли, допускающий ошибки в своей речи, обречен на коммуникативные неудачи, часто оказывается в неловком положении. Грамотность в широком смысле этого слова - непременное условие успешности в деловом общении.

Особенно важно для менеджера, руководителя, муниципального служащего представлять себе нормативный аспект языка документов и устной деловой речи.

Нормативный аспект культуры речи - один из важнейших, но не единственный. Можно, не нарушая норм русского литературного языка, произвести на собеседника отталкивающее впечатление. Можно привести большое количество различных, в том числе и деловых текстов, безупречных с точки зрения нормативности, но не слишком вразумительных.

Язык располагает огромным арсеналом средств. Они должны использоваться с учетом сферы, ситуации, задач и жанра речи и быть мобилизованы на достижение коммуникативной цели. Коммуникативный аспект речевой культуры как раз и рассматривает эти вопросы.

То, что в современной лингвистике называется коммуникативным аспектом культуры речи, было известно еще в античности в качестве одной из почитаемых наук - риторики. Вначале риторика была наукой об ораторском мастерстве, об "умении увлечь души словами" (Платон). Затем риторику стали понимать как науку о хорошей речи, выделяя такие ее качества, как точность, ясность, выразительность, логичность, чистоту, уместность. Все эти качества связаны между собой. Точность, достигающаяся благодаря правильности словоупотребления и организации речи, обеспечивает такие качества речи, как ясность, доступность. Логичность речи тесно связана с точностью, которая является как бы "предварительным условием" логичности. Это коммуникативное качество речи связано не столько со словоупотреблением, сколько с синтаксической организацией высказывания, которая должна обеспечивать последовательность в усвоении выражаемой мысли, ее непротиворечивость.

Чистота и уместность речи оказываются в свою очередь теснейшим образом связаны между собою. Отбор слов сообразно с целями и условиями общения определяется требованием чистоты и уместности речи, что предполагает знание стилей литературного языка. Так, обилие терминов и штампов, стандартных выражений характерно для письменной деловой речи, но совершенно не характерно для разговорной речи. Все эти коммуникативные качества речи являются характеристиками речи правильной и искусной.

В наши дни современная риторика, или неориторика - это прежде всего наука об эффективной речи, об умении добиваться речевыми средствами поставленной цели. Это предполагает учет психологического и этического аспекта общения.

Этический аспект речевой культуры представлен лингвистической дисциплиной - речевым этикетом. Речевой этикет изучает специальные речевые средства регулирования социальных и межличностных отношений: речевые этикетные формулы, этикетные тексты и правила их использования, а также правила речевого поведения в тех или иных условиях.

Этикетные нормы поведения носят национальный характер. То, что является знаком уважения в европейских странах (при встрече поинтересоваться здоровьем жены и близких), в странах мусульманских может быть воспринято как оскорбление.

Деловое общение очень часто не просто включает этикетное общение, но с необходимостью предусматривает его. Существуют особые этикетные жанры делового общения: выражение соболезнования, благодарности, поздравления. Руководители, менеджеры, служащие должны хорошо знать и адекватно использовать средства речевого этикета, так как от успешного использования этих средств во многом зависит результат делового общения.

"Встречают по одежке, а провожают по уму", - гласит русская народная мудрость. Причем под словом "ум" подразумевается умение общаться, ладить с людьми. Вовремя и к месту сказанные слова назывались в народе "золотыми".

Таким образом, речевая культура - это использование средств и возможностей языка, адекватных содержанию, обстановке и цели высказывания при соблюдении языковых норм.

Высокая речевая культура менеджера, руководителя проявляется в знании требований, предъявляемых к языку документов, и умении выбрать из богатейшего арсенала речевых средств деловой письменной речи необходимые для составления текста, вести деловую беседу, уметь убеждать в своей правоте.

Показателем лингвистической компетентности менеджера можно считать его умение "переводить" информацию с одного типа речи на другой (с языка справочных жанров на язык устной спонтанной речи), свертывать и развертывать ее, т.е. выполнять операции номинации*, вербализации*, тезирования*, перефразирования*, резюмирования*.

Владение этикетными средствами, тактическими приемами ведения деловых переговоров, совещаний, жанрами публичной монологической речи также входит в число необходимых речевых навыков менеджера.

С человеком высокой речевой культуры говорить легко и приятно. Если это деловой человек, ему удаются различные контакты и переговоры, ему удается убеждать людей в своей правоте и влиять на собеседников, он может сам составить или отредактировать документ, написать благодарность, поздравительное письмо или презентационную речь. И это все важнейшие составляющие профессионального облика делового человека.

В сферу коммерческих и административно-правовых отношений сегодня влились огромные массы самых различных по культурному, образовательному уровню и социальному статусу людей. Естественно, что они являются носителями различных типов внутринациональных речевых культур.

О.Б. Сиротинина и В.Е. Гольдин в своих работах представили типологию внутринациональных речевых культур, которые сосуществуют в деловом общении и непосредственно связаны с общеобразовательным и общекультурным уровнем говорящих и пишущих.

Самым высоким типом является элитарный тип речевой культуры. Речь представителя элитарной речевой культуры не только безукоризненна с точки зрения соблюдения языковых норм, она отличается богатством, выразительностью, аргументированностью, логичностью, доступностью, ясностью изложения и т.п.

Не менее важно для элитарной речевой культуры строгое соблюдение всех этических норм общения: соблюдения принципа вежливости и кооперации в процессе диалога, отсутствие грубых, тем более нецензурных выражений, отсутствие "ноток" категоричности и повышенного тона общения, особенно с подчиненными.

Представитель элитарной речевой культуры должен владеть всеми функциональными стилями русского литературного языка: официально-деловым, научным, публицистическим, разговорным. Это значит, что деловой человек, например, может с равной легкостью написать научный доклад или статью, выступить на пресс-конференции, дать интервью, написать презентационную речь, поздравление, адрес, не говоря уже о профессиональной речевой деятельности - составлении документов, проведении совещаний, переговоров, деловых встреч и т.п.

"Можно сказать, что элитарная речевая культура - это искусство пользоваться языком, всем богатством его возможностей при строгой уместности этого использования", - пишут в одной из работ О.Б. Сиротинина и В.Е. Гольдин*.

*Гольдин В.Е., Сиротинина О.Б. Внутринациональные речевые культурыи ихвзаимодействие // Вопросы стилистики. Вып.25. Проблемы культуры речи. Саратов, 1993. С.10.

Понятно, что элитарная речевая культура характеризует лишь немногих представителей нашего общества. В практике исследования деловой устной и письменной речи автором этой книги указанный тип речевой культуры зафиксирован не был. Но это не значит, что он отсутствует в деловой речи и, тем более, это не значит, что к овладению им не нужно стремиться. Именно этот тип речевой культуры и составляет предмет обучения.

Среднелитературная речевая культура - это тоже достаточно высокий тип речевой культуры. Он характеризуется меньшей строгостью соблюдения всех норм, однако ошибки в устной и письменной речи не носят системного характера.

В отличие от носителей элитарной речевой культуры, которые активно владеют всеми стилями, носители среднелитературной речевой культуры обычно активно владеют лишь одним - двумя стилями (например, деловой и разговорный), остальными же только пассивно.

Среднелитературная речевая культура характеризуется отчасти смешением норм устной и письменной речи, - когда в устной речи используются книжные штампы, причастные или деепричастные обороты и когда в письменную речь, в частности в язык документов, проникают разговорные конструкции и жаргонизмы.

В отличие от элитарной, среднелитературная речевая культура не является эталонной, однако этот тип речевой культуры является самым массовым во всех сферах нашей общественной жизни. Этот тип речевой культуры представляет речь большинства теле - и радиожурналистов. Отсюда тиражирование ошибок, типа "ква ртал", "ва ловый", "э ксперт", "обеспече ние", "отмечая о том", "разговор по экономике", "расчет по плитам" и т.п.

Среднелитературная речевая культура характеризуется нестрогим выполнением этикетных требований: переходом на Ты-общение при каждом удобном случае, низкой частотностью использования этикетных формул и этикетных лексем, причем последние представлены очень ограниченным набором ("спасибо", "здравствуйте", "до свидания", "простите"). Подобный тип речевой культуры никак не может быть предметом обучения.

Литературно-разговорная речевая культура и фамильярно-разговорная речевая культура могут быть разновидностью элитарной и среднелитературной речевой культуры, если общение протекает в неофициальной обстановке, в сфере близкородственного, близкодружественного общения.

Эти типы речевой культуры допускают использование сниженной лексики: жаргонизмов, просторечных выражений, бранных слов при общем соблюдении ортологических норм.

Эти же типы речевой культуры могут быть самостоятельными, единственными для носителя языка, если он не учитывает фактор официальности общения, употребляя, например, в условиях официальности слова прощания: пока, будь вместо общеупотребительных: до свидания, всего доброго, всего наилучшего. Последнее характерно для носителей фамильярно-разговорной культуры. К еще более низким типам внутринациональных речевых культур относятся просторечие и профессионально-ограниченная речевая культура.

Сознавая ущербность своей речевой культуры, носители просторечия часто включают в свою речь иностранные и книжные слова без учета их лексического значения: без консенсуса не договоришься; мы без вашего контингента обойдемся; конкретно сделали и т.п.

Как правило, носители просторечной культуры не подозревают о существовании словарей и справочных пособий, которые могли бы помочь им адекватно использовать лексику, грамотно строить словосочетания, предложения.

Ошибки в речи представителей низких типов речевых культур носят системный характер. Причем в устной речи преобладают акцентологические и лексические ошибки, а в письменной - грамматические, орфографические и пунктуационные.

В деловом общении просторечие в чистом виде встречается крайне редко, а профессионально-ограниченная речевая культура - достаточно часто. Ее характеризует все то, что характерно для низких типов речевых культур: системность ортологических нарушений, неразличение сферы Ты - и Вы - общения, неразличение стилевых пластов лексики (жаргонизмы не осознаются как таковые), невладение монологической речью, отсутствие сознательного использования речевых средств, - короче говоря, лингвистическая ограниченность и ущербность речевого сознания.

Взаимодействуют ли эти типы внутринациональных речевых культур? Несомненно, они испытывают взаимовлияние и образуют гибридные, маргинальные разновидности: среднелитературная вступает во взаимодействие с более низкими типами речевых культур - фамильярно-разговорной, профессионально-ограниченной, просторечной. И такие маргинальные образования, по нашим наблюдениям, преобладают в деловой речи.

Нужно ли знать эти типы речевых культур будущему менеджеру, управленцу, муниципальному служащему? На наш взгляд, безусловно необходимо, потому что точная квалификация речевой культуры собеседника поможет выбрать верную стратегию речевого поведения, избежать коммуникативного шока при столкновении носителей высоких и низких типов речевых культур.

В этой главе необходимо отметить общий процесс снижения уровня речевой культуры общества, который еще не остановлен. Лингвисты уже десять лет бьют тревогу по поводу опасных тенденций расшатывания языковых норм. Тревогой о состоянии и судьбе русского языка пронизаны высказывания многих известных деятелей культуры и науки нашего общества. Д.С. Лихачев, А.И. Солженицын, академик Е.П. Челышев и многие другие высказывались о необходимости сохранить в чистоте национальное достояние - русский язык, существование и совершенствование которого является непременным условием существования нации.

Термин "речевое поведение" обозначает всю совокупность речевых действий и их форм, рассматриваемых прежде всего в социально-коммуникативном аспекте. Для менеджера и управленца это речевые действия, по необходимости совершаемые им в профессиональном деловом общении. Выдающийся лингвист Т.Г. Винокур писала, что "речевое поведение предстает как визитная карточка человека в обществе". Приведем формулировку Дж. Остина, одного из разработчиков теории речевых актов - "слово как действие" - т.е. слово является действием в определенных условиях по отношению к определенному адресату.

В наибольшей степени действенность речи ощутима именно в деловом общении: в письменной форме оно представляет собой язык документов, которые руководят действиями людей, в устной - диалоги, в процессе которых сталкиваются мнения и интересы групп людей, вырабатываются общие принципы взаимодействия и конкретные планы сотрудничества, находятся выходы из конфликтных ситуаций.

По традиционному определению, менеджер - это управляющий, агент, маклер, обеспечивающий внутриструктурную деятельность предприятия, налаживающий связи с партнерами, клиентами (поставщиками) или исследующий рынок сбыта.

Социальные роли, в которых оказываются менеджеры, определяются видами их контактов с другими людьми: "производитель"-"потребитель"; "продавец"-"покупатель"; "клиент"-"заказчик"; "руководитель"-"подчиненный".

Так, внутриструктурная деятельность определяет распределение социальных ролей "руководитель"-"подчиненный", внешнеторговая деятельность - "продавец"-"покупатель", "клиент"-"заказчик".

Каждая из социальных ролей требует особого типа речевого поведения. С возникновением новых экономических отношений эти типы речевого поведения изменились кардинально. Еще десять лет тому назад можно было руководить только директивными методами, правда, и тогда подобный метод был малоэффективен. Сегодня это невозможно в принципе. Директивные речевые акты остались в деловом общении в жанрах организационно-распорядительной документации: приказах, постановлениях, распоряжениях. В остальном же деловое общение строится на принципах кооперации, учета взаимных интересов, паритета и равенства в иерархических отношениях. Не администрирование, а открытость для контакта и стимулирование подчиненных, не противопоставление интересов "покупателя" и "продавца", "клиента" и "заказчика", а стремление к выявлению общности интересов и поиску консенсусного решения - вот основа речевого поведения современного делового человека.

Центральным принципом речевого поведения в деловом общении, таким образом, является принцип кооперации, реализующийся согласно теории Г.П. Грайса в семи максимах (принципах поведения):

максима такта;

максима великодушия;

максима релевантности высказывания;

максима полноты информации;

максима симпатии;

максима согласия;

максима скромности.

Не все эти максимы могут быть реализованы в одном речевом акте: не всегда необходимо соглашаться с собеседником, выказывать ему симпатию, но быть тактичным, корректным, уважать право собеседника на получение точной и полной информации и на выражение ее со своей стороны должен руководитель любого ранга.

Основной принцип современного делового общения заключается в том, что изначально общение строится исходя из определения собеседника как партнера, равноправного участника диалога, вне зависимости от его социальной позиции и от его коммуникативной позиции.

Не "Принесите мне документы", а "Будьте добры захватить папку с документами" - произнесет цивилизованный руководитель, обращаясь к подчиненному.

Формулирование распоряжений и просьб в вопросительной форме предоставляет формально право выбора подчиненному и снимает акцент администрирования с иерархических отношений. Готовность признать свою ошибку, извиниться, оказать услугу, уладить незначительные недоразумения так же естественно для воспитанного человека в деловом общении, как и в обиходно-деловом.

Замена прямых речевых актов косвенными (не "Вам необходимо решить проблему с оплатой наших услуг до 13-го ноября", а "До 13-го ноября мы хотели бы получить от Вас сведения о погашении задолженности") является знаком достаточно высокой речевой культуры, конвенциональным кодом цивилизованного общения не только на русском языке, но и на других языках.

Соблюдение основного принципа кооперации является важнейшим постулатом речевого поведения делового человека и обусловливает выбор речевых средств в зависимости от ситуации общения.

Понятие "речевая ситуация" является базовым понятием лингвопрагматики - науки, изучающей, как человек использует язык для воздействия на адресата (воспринимающего речь) и как ведет себя в процессе речевого общения.

От чего зависят особенности речи я речевого поведения человека? Как оказалось, от многих причин и факторов. Совокупность этих факторов и называется речевой ситуацией. Основными компонентами ее являются внешние и внутренние условия общения, участники общения, их отношения.

Общую схему речевой ситуации можно представить следующим образом.

Кроме выделенных в данной схеме основных факторов, влияющих на особенности деловой речи и речевого поведения коммуникантов, можно выделить и такие факторы, как степень знакомства, степень удаленности коммуникантов друг от друга, наличие наблюдателей и т.д. Однако эти факторы определяют качества деловой речи не в той степени, что основные факторы, или составляющие речевой ситуации.

Рассмотрим их. Официальная обстановка предполагает особую юридическую значимость делового общения. Это обусловлено тем, что конкретные люди - физические лица - не только представляют интересы юридических лиц (фирм, предприятий), но и выступают от имени юридических лиц на деловых переговорах, в процессе деловых встреч.

Официальное общение протекает в служебном помещении - офисе, приемной, конференц-зале и т.д.

Официальное общение может быть и внутрикорпоративным, например, протокольное деловое общение, представленное жанрами собрания, совещания, совета руководителей.

Официальная обстановка требует соблюдения соответствующих этикетных норм речевого поведения:

Обязательного двустороннего Вы-общения по отношению к собеседнику любой возрастной группы и любого социального положения;

Строгого соблюдения этикетной рамки общения (слов приветствия и прощания);

Использования этикетных стандартных формул вежливости ("будьте добры", "будьте любезны", "разрешите мне... "т.п.).

Официальная обстановка предъявляет требования к лексическому составу речи, в который не должны входить бранные, жаргонные, просторечные слова и диалектизмы.

Существуют требования, касающиеся произношения слов. Официальная обстановка обусловливает выбор литературного типа произношения, а не бормотания, не скороговорки или небрежного фонетического оформления речи. Не [здрас"], а [здраствуйт"е], не [када], а [кагда].

Основной тон при строгих официальных отношениях - спокойный, сдержанный, при менее строгих официальных отношениях - спокойный, доброжелательный, приветливый.

В неофициальной обстановке проходят презентации, юбилеи, деловые встречи за стенами учреждения или офиса, например в ресторане, в домашней обстановке, повседневное общение в трудовом коллективе. В такой обстановке собеседники чувствуют себя гораздо свободнее в выборе речевых средств, нежели в официальной обстановке. Это значит, что говорящие руководствуются теми же правилами и нормами речевого поведения, что и в повседневной жизни:

Выбирается Ты - или Вы-общение в зависимости от степени знакомства, возраста и положения собеседника;

Используются слова приветствия и прощания;

Использование этикетных формул может быть сведено к минимуму.

Менее строгие требования лексического отбора не исключают, однако, нежелательности использования тех же лексических пластов, которые нежелательны и в официальном общении.

То же можно сказать и в отношении произносительных норм.

Определяющим фактором в неофициальной обстановке является степень знакомства. Беседа с незнакомым или малознакомым человеком накладывает по сути те же требования этикетного характера, что и официальное общение. Даже присутствие "постороннего" человека (посетителя, клиента) требует от людей, находящихся с ним в одной комнате, переключиться на правила официального общения.

Исключение составляют муниципальные служащие всех рангов, работники министерств и ведомств. Для работников перечисленных специальностей официальное общение является единственным типом делового общения. Корпоративная культура представителей власти, силовых ведомств и министерств не предусматривает неофициальной обстановки делового общения в качестве рабочей обстановки. Строгость иерархических отношений не предусматривает возможности использования Ты-общения в рабочее время.

Фактор адресата в деловом общении не менее важен, чем условия общения. Адресат - человек, к которому обращена (адресована) речь. От того, в какие ролевые и коммуникативные отношения вступает с ним говорящий или пишущий (адресант), будет зависеть коммуникативная тактика и выбор этикетных средств.

Сферы реализации менеджмента предполагают выполнение менеджером различных социальных ролей, которые определяются:

Внешними производственными отношениями фирмы (организации);

Административной деятельностью;

Коммерческими отношениями.

Вступая в отношения "производитель"-"потребитель", "руководитель"-"подчиненный", "партнер"-"партнер", менеджер, руководитель определяет для себя принципы, на которых строятся отношения, и, в зависимости от них, разрабатывает стратегию общения.

Целевые установки определяются и группируются в зависимости от того, каким избирается ведущий принцип общения в той или иной сфере (профессиональной сфере менеджмента). В настоящее время приоритетными являются принцип консенсуса в партнерских отношениях, отзывчивости в рыночных отношениях и равенства в корпоративных отношениях.

Общий принцип вежливости не исключает богатства конкретных ситуаций, в которых приходится дифференцировать речевые средства. При выборе обращения, например, важнейшим критерием является социальный статус адресата.

Уважаемый Николай Степанович!

Многоуважаемый господин Кутю!

Глубокоуважаемый АлександрСергеевич!

Обозначение социального статуса адресата может быть вербальным и невербальным (обозначаемым при помощи интонации).

Индексами социального статуса являются служебное положение, общественное положение, материальное положение, заслуги. Согласно русской традиции в деловом общении половые различия не акцентируются, т.е. женщина обладает при равном социальном статусе теми же преимуществами, что и мужчина.

За годы советской власти сложилась традиция пиететного отношения к "начальству". Высокое служебное положение обеспечивало заискивание и даже раболепие со стороны подчиненных или людей более низкого положения. Служебное положение и сегодня является главным при определении социального статуса, однако тональность отношения к высокопоставленным чиновникам сегодня меняется. Безусловно, учитываются и личные заслуги адресата peчи.

Социальный статус и социальная роль человека могут не совпадать. В эпоху рыночных отношений нередко в качестве партнеров выступают находящиеся в иерархических отношениях организации, например материнская и дочерняя фирмы.

Социальная роль во многом определяет характер коммуникативного ожидания собеседника, который нельзя не учитывать. Если вы начальник, подчиненный во время общения с вами ожидает от вас корректности, вежливости, заботливости, иногда покровительства и всегда уважения. Агрессия, желание отнести просчеты и ошибки на счет подчиненного являются нарушением нормы речевого поведения менеджера. Такие симптомы невладения социальной ролью руководителя, к сожалению, еще не изжиты до конца.

Общение "на равных" с подчиненным - необходимое условие для создания сплоченной команды, которая способна выжить в условиях конкуренции.

Коммуникативные роли, в отличие от социальных, переменчивы. Одно и то же лицо в процессе диалога (полилога) выступает в качестве адресанта, адресата и наблюдателя.

Адресант - инициатор диалога, говорящий, пишущий, активный коммуникант. Это, безусловно, тактически выигрышная роль. Адресант задает тон, темп и тематическую программу общения. Недаром во всем мире ценится речевая активность менеджеров, умение направлять беседу и регулировать, что особенно важно, ее временные рамки.

Инициатор речи обладает недекларируемыми правами "режиссера" общения. Как правило, он его и заканчивает. Это не означает, однако, что позиция адресата - это пассивная позиция в диалоге. Деловое общение предполагает не только повышенное внимание к сообщаемому, но и целый ряд обязательных речемыслительных операций в процессе восприятия речи:

1) контроль объема сообщаемого;

2) контроль понимания;

3) резюмирование;

4) дефинирование;

5) корректировку позиций. Все эти операции реализуются при помощи реактивных реплик: - Да; - Так-так; - Разумеется; - Если я правильно вас понял...; - Что вы имеете в виду?; - Иными словами, вы считаете, что...? и т.п.

При помощи этих же обязательных в диалоге реактивных реплик адресат может перехватить речевую инициативу, изменив коммуникативную роль на роль адресанта. Подробнее об этом - в главе IV книги.

Позиция наблюдателя - это тоже позиция активного участника общения. Даже не участвуя в диалоге, наблюдатель влияет на его ход.

Так, наличие в кабинете посетителя предполагает, что рабочие внутрикорпоративные вопросы решаются быстро, без излишней детализации.

Таким образом, пассивных участников коммуникативного процесса в деловом общении просто не существует. Слушание же, как считают психолингвисты, процесс более интеллектуально интенсивный, чем говорение. Поэтому в лекционных расписаниях предусмотрены перерывы, а опытный лектор знает, что через пятнадцать минут в процессе самой лекции необходимо делать "разрядки", чтобы не потерять контакт с аудиторией.

Говоря о коммуникативных отношениях, нельзя не отметить важность личностно-субъективного фактора. Общаясь, мы передаем не только объективную информацию, но и свое отношение к ней и собеседнику. Эта последняя в большей мере и обусловливает реакцию собеседника на те или иные речевые действия. Спрос на коммуникабельных, приятных в общении менеджеров, рекламных агентов - это экономическая стратегия и политика в современном бизнесе.

Фактор цели связывает позиции говорящего и слушающего в едином коммуникативном процессе.

В деловом общении цели могут быть срочными и перспективными, реализующимися в планах перспективного сотрудничества.

Поддержание деловых контактов, информирование и воздействие на адресата с целью принятия какого-то конкретного решения - вот основные виды целей, преследуемых адресантами в сферах бизнеса и управления.

Поддерживать деловые контакты, т.е. конструктивные деловые отношения, можно только на основе положительных взаимных эмоций - доверия, сочувствия, доброжелательности, уважения и т.д. С этой целью рассылаются поздравления, соболезнования, приглашения на торжества, благодарственные письма и т.п.

Информативные письма, звонки, факсовые отправления, отсылка каталогов, прайс-листов, образцов товара, отчетов реализуют второй тип целей - информировать адресата о положении дел, о возможностях и условиях сделки и т.д.

Инструкции, правила, приказы, распоряжения, требования, рекламации, просьбы как в письменной, так и в устной форме реализуют цель воздействияна адресата и побуждения его к совершению того или иного поступка.

Нередко перечисленные цели сочетаются в пределах одного текста, например письма-просьбы, которое начинается с описания положения дел, т.е. с информирования, а заканчивается просьбой.

Конкретных речевых ситуаций может быть бесконечное множество, но есть их типичные особенности, зная которые можно легко ориентироваться в любой из них и выбирать необходимые речевые средства для достижения цели общения.

Особенности речевых ситуаций в сфере деловых отношений закрепляются за жанрами устной речи (деловые переговоры, рабочее совещание, телефонные сообщения и т.п.) и за жанрами письменной речи (контракт, деловое письмо, лицензия, правила и т.п.). В каждом из жанров использование языка имеет свои особенности, но кардинальные различия связаны со сменой формы языкового выражения, поэтому мы считаем, что информацию письменной деловой речи нужно "переводить" на устную речь.

Речевой акт - основная единица речевого поведения,реализующая одноречевое намерение говорящего (просьба, совет, предложение).

Номинация - называние, ввод нового понятия в речь.

Вербализация - перевод информации с языка схем, цифр, символовнасловесный уровень.

Тезирование - краткое изложение сообщения, текста в видеотдельных положений.

Перефразирование - передача чужих слов своими словами с целью пояснения и уточнения информации.

Резюмирование - краткое изложение сути написанного, сказанного; краткий вывод, заключительный итог речи, доклада и т.п.

Акцентологический - связанный с постановкой ударения в слове.

1. Какова специфика делового общения?

2. Каковы слагаемые речевой культуры?

3. Какие типы внутринациональных речевыхкультур вам известны? Какие из них преобладают в деловом общении?

4. Назовите основной принцип речевого поведения в деловом общении.

5. Дайте определение речевой ситуации. Каковыее главные составляющие?

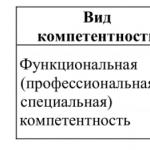

6. Рассмотрите денотатный граф и назовите речевые жанры, которыми должен владеть менеджер-управленец, менеджер по сбыту, специалист по маркетингу.

Денотатный граф 1.

(Из кн.: Лапинская И.П. Русский язык для менеджеров: Учебное пособие. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1994)

Репетиторство

Нужна помощь по изучению какой-либы темы?

Наши специалисты проконсультируют или окажут репетиторские услуги по интересующей вас тематике.

Отправь заявку

с указанием темы прямо сейчас, чтобы узнать о возможности получения консультации.

Понятие и виды делового общения.

Тема 3.4. Деловое общение

План лекции:

- Понятие и виды делового общения

- Психологические приемы влияния на собеседников

В социально-культурной сфере общение из фактора, сопровождающего деятельность, превращается в категорию профессионально-значимую, лежащую в природе самой социальной деятельности. Особенно актуально это для таких сфер деятельности, которые напрямую связаны с работой с клиентами.

Деловое общение в наши дни проникает во все сферы общественной жизни общества. В коммерческие, деловые сферы жизни вступают предприятия всех видов и форм собственности, а также частные лица в качестве частных предпринимателей.

Компетентность в области делового общения непосредственно связана с успехом или неуспехом в каждой области: в области науки, искусства, производства, торговли. Что касается менеджеров, бизнесменов, организаторов производства, людей, занятых в сфере управления, частных предпринимателей то коммуникативная компетентность, то есть способность адекватно реагировать в любой ситуации в процессе общения для представителей этих профессий представляет одну из самых главных составляющих их профессионального облика.

Спецификой этого процесса является момент регламента , то есть подчинение установленным ограничениям, которые определяются национальными и культурными традициями, принятыми на данной территории, профессиональными этическими принципами, принятыми в данном профессиональном круге лиц.

Деловое общение условно делится на прямое (непосредственный контакт) и косвенное (когда во время общения существует некая пространственно-временная дистанция, то есть письма, телефонные разговоры, деловые записки и т.д.).

Прямое общение обладает большей результативностью, силой эмоционального воздействия и внушения, косвенное же не обладает таким сильным результатом, в нем непосредственно действует некие социально-психологические механизмы. В целом деловое общение отличается от неформального тем, что в его процессе ставятся конкретные задачи и конкретные цели, которые требуют определенного разрешения, что не позволяет нам прекратить процесс переговоров с партнером или партнерами по переговорам в любой момент (по крайней мере, без определенных потерь в получении информации для обеих сторон). В обычном дружеском же чаще всего не поднимаются такие вопросы, как конкретные задачи и цели, в связи с этим такое общение можно прекратить (по желанию обеих сторон) в любой момент без опасения потерять возможность восстановить процесс общения заново.

Виды делового общения:

1. Деловая беседа - ϶ᴛᴏ вид делового общения, специально организованный предметный разговор, служащий решению управленческих задач. Деловая беседа, хотя всегда имеет конкретный предмет, не предполагает заключения договора или выработки обязательных для исполнения решений, личностно ориентирована и происходит между представителями одной организации.

По такому основанию, как виды и цели разговора, принято выделять в качестве самостоятельных видов : собеседование при приеме на работу, собеседование при увольнении с работы, проблемные и дисциплинарные беседы .

Проведение беседы предполагает наличие ряда обязательных этапов : 1) подготовительный этап . В период подготовки к предстоящей беседе крайне важно продумать вопросы ее целесообразности, условия и время ее проведения, подготовить необходимые материалы и документы; 2) начало беседы . Задачи, которые решаются в начале беседы, связаны, прежде всего, с установлением контакта с собеседником, созданием атмосферы взаимопонимания, пробуждением интереса к разговору; 3) обсуждение проблемы . Основная часть беседы нацелена на сбор и оценку информации по обсуждаемой проблеме; выявление мотивов и целей собеседника; передачу запланированной информации; 4) принятие решения ; 5) завершение беседы . Задачами этого этапа являются: достижение основной или запасной цели; обеспечение благоприятной атмосферы в конце беседы; стимулирование собеседника к выполнению намеченной деятельности; поддержание в случае крайне важно сти в дальнейшем контакта с собеседником

2. Деловые переговоры - ϶ᴛᴏ вид совместной с партнером деятельности, как правило, направленной на решение проблемы. Οʜᴎ всегда предполагают, по крайней мере, двух участников, интересы которых частично совпадают, а частично - расходятся. Переговоры имеют официальный, конкретный характер и, как правило, предусматривают подписание документов, определяющих взаимные обязательства сторон (договоров, контрактов и т.д.).

Основные элементы подготовки к переговорам: определение предмета (проблем) переговоров, поиск партнеров для их решения, уяснение своих интересов и интересов партнеров, выработка плана и программы переговоров, подбор специалистов в состав делегации, решение организационных вопросов и оформление необходимых материалов - документов, чертежей, таблиц, диаграмм, образцов предлагаемых изделий и т.д.

Ход переговоров укладывается в следующую схему: начало беседы - обмен информацией - аргументация и контраргументация - выработка и принятие решений - завершение переговоров.

3. Деловые совещания - ϶ᴛᴏ форма организованного, целенаправленного взаимодействия руководителя с коллективом посредством обмена мнениями. Поскольку деловое совещание - ϶ᴛᴏ деятельность, связанная с принятием решений группой лиц, на характер выступлений его участников и на его результаты серьезное влияние оказывают такие особенности группового поведения , как распределение ролей в группе, отношения между членами группы, групповое давление.

Совещания подразделяются на инструктивные , оперативные (диспетчерские), проблемные . Цели инструктивных совещаний – передача необходимых сведений и распоряжений сверху вниз по схеме управления для скорейшего их выполнения. До сведения участников совещания доводятся принятые руководителем предприятия или организации решения, распределяются задачи с соответствующим инструктажем, разъясняются неясные вопросы, определяются сроки и способы выполнения поручений.

Цели оперативных (диспетчерских) совещаний - получение информации о текущем состоянии дел. В отличие от инструктивных совещаний информация поступает снизу вверх по схеме управления. Участники такого совещания сообщают сведения о ходе работы на местах. Оперативные совещания проводятся регулярно, всегда в одно и то же время, список участников постоянный, специальной повестки дня не имеется, они посвящаются неотложным задачам текущего и последующих 2-3 дней.

Цели проблемных совещаний – поиск наилучших решений проблемы в кратчайшие сроки, вынесение на обсуждение хозяйственных проблем, рассмотрение организационных перспектив, обсуждение инновационных проектов.

4. Публичные выступления - ϶ᴛᴏ устное монологическое высказывание с целью оказания воздействия на аудиторию. В сфере делового общения наиболее часто используются такие жанры, как доклад, информационная, приветственная и торговая речь. В ораторской деятельности выделяют 3 базовых этапа : докоммуникативный, коммуникативный и посткоммуникативный. Каждый из этапов содержит перечень конкретных действий. Докоммуникативный : 1) определение темы и цели выступления;. 2) оценка аудитории и обстановки; 3) подбор материала; 4) создание текста. 5) репетиция. Коммуникативный : 1) произнесение речи: а) введение; б) основная часть; в) выводы; 2) ответы на вопросы; 3) ведение полемики. Посткоммуникативный : анализ речи.

Материальное – обмен предметами и продуктами деятельности;

Когнитивное – обмен знаниями;

Мотивационное – обмен побуждениями, целями, интересами, мотивами, потребностями;

Деятельностное – обмен действиями, операциями, умениями и навыками.

Создание благоприятного социально-психологического климата в деловом общении.

Перед началом переговоров очень важно для их успешного исхода создать благоприятный психологический климат . Существуют несколько эффективных приемов , которые позволяют в самом начале переговоров быстро расположить к себе вашего партнера и при крайне важно сти безболезненно для его самолюбия склонить к вашей точке зрения.

В самом начале переговоров следует ненавязчиво внушить партнеру сознание или его собственной значимости, или авторитета фирмы, которую он представляет. Но делать это следует искренне, не сбиваясь на дешевые комплименты.

Во время деловых переговоров очень важно проявлять исключительное внимание к партнеру. Говорить нужно о том, что больше интересует вашего партнера или о том, что он хорошо знает. Задавайте вопросы, на которые вашему партнеру будет приятно отвечать.

Во время переговоров бывает очень трудно отстоять свою точку зрения. При этом никоим образом нельзя делать это с помощью спора, поскольку известно, что в девяти случаях из десяти спор заканчивается тем, что каждый из его участников еще больше, чем прежде, убеждается в собственной правоте.

Понятие и виды делового общения. - понятие и виды. Классификация и особенности категории "Понятие и виды делового общения." 2017, 2018.

Введение. Понятие делового общения……………………………….………3

1. Виды делового общения…………………………………………………4-6

2. Формы делового общения……………………………………………….5-6

2.1. Деловая беседа………………………………………………………….6-8

2.2. Деловое совещание……………………………………………………..8-9

2.3. Деловые переговоры…………………………...…………………….10-14

Заключение…………………………………………………………………....14

Список литературы…………………………………………………………..15

Введение. Понятие делового общения.

Деловое общение представляет собой особую форму взаимодействия людей в процессе определенного вида трудовой деятельности, которая содействует установлению нормальной морально-психологической атмосферы труда и отношений партнерства между руководителями и подчиненными, между коллегами, создает условия для продуктивного сотрудничества людей в достижении значимых целей, обеспечивая успех общего дела.

Подчинение процесса общения установленным правилам и ограничениям, т.е. его регламентированность, - основная особенность делового общения. Эти правила и ограничения многообразны и определяются различными факторами, прежде всего степенью официальности делового общения, которая обусловливает более или менее строгое следование определенным правилам общения. На соблюдение регламента влияют также национальные и культурные особенности участников общения, а также цели и задачи конкретной встречи, беседы, совещания.

Регламентированность делового общения предполагает соблюдение его участниками делового этикета, который определяет нормы поведения участников общения. Регламентированность включает в себя также соблюдение речевого этикета, использование этикетных речевых оборотов как в устной речи, так и официально-делового стиля в формах письменного обращения.

И, наконец, регламентированность делового общения проявляется в определенных формах делового общения – деловой беседе, деловом совещании, деловых переговорах и др., выработанных в процессе развития деловых отношений.

Процесс и результаты делового общения оформляются документально в виде деловых писем, протоколов, приказов, договоров, постановлений и т.д.

1. Виды делового общения.

По способу обмена информацией различают устное и письменное деловое общение.

Устные виды делового общения, в свою очередь, разделяются на монологические и диалогические.

К монологическим видам относятся:

3. информационная речь;

4. доклад (на заседании, собрании).

Диалогические виды:

1. Деловой разговор – кратковременный контакт, преимущественно на одну тему;

2. деловая беседа – продолжительный обмен сведениями, точками зрения, часто сопровождающийся принятием решений;

3. переговоры – обсуждение с целью заключения соглашения по какому-либо вопросу;

4. интервью – разговор с журналистом, предназначенный для печати, радио, телевидения;

5. дискуссия;

6. совещание (собрание);

7. пресс-конференция;

8. контактный деловой разговор – непосредственный «живой» диалог;

9. телефонный разговор (дистантный), исключающий невербальную коммуникацию.

В прямом контакте и непосредственной беседе наибольшее значение

имеют устная и невербальная коммуникации.

Беседа или передача сообщений по телефону являются самыми распространенными формами коммуникаций, их отличает непосредственный контакт и большое разнообразие способов общения, что позволяет без труда сочетать деловую (формальную) и личную (неформальную) части всякого сообщения.

Письменные виды делового общения - это многочисленные служебные документы: деловое письмо, протокол, отчет, справка, докладная и объяснительная записка, акт, заявление, договор, устав, положение, инструкция, решение, распоряжение, указание, приказ, доверенность и др.

1. Материальное – обмен предметами и продуктами деятельности;

2. когнитивное – обмен знаниями;

3. мотивационное – обмен побуждениями, целями, интересами, мотивами, потребностями;

4. деятельностное – обмен действиями, операциями, умениями, навыками.

По средствам общения возможно деление на такие четыре вида:

1. Непосредственное – осуществляемое с помощью естественных органов, данных живому существу: руки, голова, туловище, голосовые связки и т.д.;

2. опосредованное – связано с использованием специальных средств и орудий;

3. прямое – предполагает личные контакты и непосредственное восприятие друг другом общающихся людей в самом акте общения;

4. косвенное – осуществляется через посредников, которыми могут выступать другие люди.

2. Формы делового общения.

Деловое общение реализуется через многообразные формы, которые должны способствовать наиболее эффективной реализации информационного содержания делового общения:

Деловые беседы, совещания, переговоры;

Публичные выступления (доклады, сообщения, приветствия);

Пресс-конференции;

Дискуссии, дебаты, прения;

Презентации;

Деловые завтраки, обеды, ужины, фуршеты.

Важнейшими формами делового общения являются деловая беседа, деловое совещание, деловые переговоры.

2.1. Деловая беседа.

Мастерство делового общения проявляется в умении вести деловые беседы – то есть устанавливать устный контакт, призванный стимулировать решение конкретных проблем. Без деловых бесед невозможны трудовая деятельность, установление и поддержание деловых отношений, решение деловых вопросов.

Беседы различаются по длительности, форме, содержанию, цели. Беседы могут быть краткими, когда в рабочем порядке происходит обмен информацией, что-то уточняется, дается распоряжение, но могут быть и достаточно продолжительными, например, при приеме на работу.

В деловом общении беседы могут происходить между равными по своему положению партнерами (например, между сотрудниками одного ранга или между студентами) и не равными по своему статусу (например, руководителя и подчиненного, студента и преподавателя). В каждой ситуации применяются разные техники пристройки к собеседнику, разные этикетные формы обращения.

Основная цель беседы – обмен информацией, однако в зависимости от предметного содержания возможен многоцелевой характер бесед. Все цели проведения бесед перечислить невозможно, но по содержанию различают беседы:

Информационного характера;

Дисциплинарного характера;

Связанные с поручение задания;

Связанные с контролем за выполнением задания;

В ходе конфликтной ситуации, направленные на ее разрешение;

Неформального характера для улучшения психологического климата;

При обращении с просьбой к руководителю;

При найме и увольнении.

В проведении деловой беседы выделяют этап подготовки беседы и этап непосредственного проведения беседы.

1. Этап подготовки к беседе в развернутом виде содержит планирование беседы и оперативную подготовку. При планировании беседы проводится предварительный анализ темы, собеседников и ситуации, определяются ее темы, стратегии и тактика. Оперативная подготовка включает сбор материалов, их отбор и ситуацию, обдумывание материала и его компоновку, составление рабочего плана беседы.

При подготовке беседы особое внимание следует уделить обработки хода беседы: продумать вопросы, которые необходимо задать собеседнику, определить желаемый результат, установить регламент и место проведения беседы.

Непосредственное проведение беседы включает следующие этапы:

1. Начало беседы. Начало беседы в значительной степени определяет успешность или неуспешность ее проведения. Задача этой фазы заключается в установлении контакта с собеседником, создании приятной атмосферы для беседы, привлечении внимания и пробуждения интереса к предмету беседы.

2. Основная часть беседы. Основная часть беседы включает передачу информации и обсуждения проблемы. Цель этой части беседы состоит в передаче запланированной информации, выявление мотивов и целей собеседника, аргументировании свое позиции, анализе и проверки позиции собеседника, по возможности предварительном определении направлений последующей деятельности, что значительно облегчает и упрощает заключительную фазу беседы – принятие решений.

Принятие решений и завершение беседы. Основная задача, решаемая в конце беседы, - достижение основной или, в самом неблагоприятном случае, запасной (альтернативной) цели. На завершающей стадии беседы необходимо сделать резюме, понятное для ее участников, с четко выделенным основным выводом.

И, наконец, анализируя результаты беседы, нужно для себя ответить на ряд вопросов, помогающих посмотреть на ход беседы со стороны и выявить промахи, которые следует учитывать в дальнейших беседах.

2.2. Деловое совещание.

Деловое совещание представляет собой форму коллегиального обсуждения вопросов с целью информирования и принятия решения по ним.

В подготовке совещания важно определить его цели – ожидаемый результат, нужный тип решения, желательный итог работы. Точная формулировка предмета обсуждения будет способствовать получению нужного результата.

Тема совещания – это предмет обсуждения. Она должна быть сформулирована конкретно и представлять интерес для участников совещания.

Подготовка совещания. Важнейший этап в подготовке совещания – разработка повестки дня, письменного документа, рассылаемого заранее участниками совещания. Целесообразно проводить деловые совещания в определенный день недели (за исключением экстренных совещаний), желательно в конце рабочего дня или во второй его половине. Длительность совещания не должна превышать полутора-двух часов. Необходимо разумное число участников совещания.

Организация пространственной среды – при подготовке совещания нужно продумать порядок размещения участников. Совещание нужно проводить за большим столом и в просторном помещении. Скученность людей сама по себе является источником конфликтов.

Проведение совещания. Совещания проходят более эффективно, когда его участники знают свои задачи и правила поведения.

Руководитель. Для успешного проведения совещания его руководитель должен решить как общие, так и специальные задачи. Авторитет руководителя совещания во многом зависит от того, насколько компетентно и последовательно он проводит совещание, насколько следит за соблюдением регламента. Успешное завершение совещания будет возможным лишь при основательной и серьезной подготовке к совещанию его руководителя.

Завершая совещание, руководитель должен подвести итоги обсуждения, четко выработать решение и наметить пути его претворения в жизнь. Нужно использовать возможность поблагодарить за активное сотрудничество потерпевшее неудачу меньшинство, ибо только совместные усилия всех участников помогли достичь нужного результата. Благодарность в адрес потерпевшего неудачу будет стимулировать их выступления на последующих совещаниях.

Участники совещания. Правила проведения участников совещания не менее значительны для оперативного совещания. Самое лучшее решение, принятое на совещании, мало что стоит, если одновременно с его принятием не позаботиться о его воплощении в жизнь и не контролировать ход его реализации.

Ход совещания и его результаты отражаются в протоколе, который должен вестись кратко и сжато. Важный момент – ознакомление с этим документом тех лиц, которые будут выполнять решение.

2.3. Деловые переговоры.

Чтобы ориентироваться в сложном процессе переговоров, следует четко представлять его структуру и основные этапы. Любые переговоры включают:

Подготовку к переговорам;

Непосредственное ведение переговоров;

Анализ результатов;

Выполнение договоренностей.

Подготовка к переговорам. Переговоры начинаются задолго до того, как стороны сядут за стол. Фактически они начинаются с того момента, когда одна из сторон выступит инициатором проведения переговоров, и стороны займутся их подготовкой. Участники переговоров должны быть подготовлены морально, профессионально и психологически к успешной работе в рамках переговорного процесса.

Подготовка к переговорам будет проходить более эффективно при тщательном планировании мероприятий, осуществление которых должно обеспечить успех переговорного процесса. Спланировать переговоры – это значит составить перечень предполагаемых мероприятий, осуществление которых должно обеспечить успех переговорного процесса. Немаловажное значение на подготовительном этапе имеет установление рабочих отношений с партнером. Подготовка к переговорам предусматривает формирование представления о другой стороне.

Этапы и стратегия переговорного процесса. Особенности ведения переговоров рассматриваются с позиции этапов, стратегий и тактических приемов ведения деловых переговоров. П. Мицич предложил трехэтапную структуру переговорного процесса:

Взаимное уточнение интересов, точек зрения, концепций участников;

Обсуждение точек зрения, выдвижение аргументов, подтверждающих данные убеждения;

Согласование позиций и выработка договоренностей.

Стратегия переговоров – это наиболее общее перспективное планирование хода переговоров, ориентированное на достижении цели переговоров. Тактика – это совокупность приемов и методов, определяющих способ осуществления задуманной стратегии. Тактика определяется избранной стратегией и конкретными на момент переговоров условиями.

Стратегия сама по себе не является ни отдельным ни отдельным приемом ведения переговоров, ни их совокупностью. Стратегия реализуется в тактике.

Практика ведения переговоров показывает, что нет, и не может быть единой стратегии их проведения на все случаи жизни. Каждый конкретный переговорный процесс требует выбора определенной стратегии, отвечающей конкретным условиям. Можно выделить основные или базовые стратегии переговоров, которые реализуются на переговорах в рамках сотрудничества и на переговорах в рамках конфронтации.

Конструктивные и тактические приемы

1. Принятие первого предложения партнера.

2. Постепенное повышение сложности обсуждаемых вопросов.

3. Разделение проблемы на отдельные составляющие заключается в отказе от попыток сразу решить проблему целиком.

В условиях сотрудничества, и конфронтации могут использоваться следующие приемы.

1. Пакетирование – несколько вопросов предлагается к рассмотрению в виде «пакета», т.е. обсуждению подлежат не отдельные вопросы, а их комплекс.

2. «Уход» связан с закрытием позиции и применяется в том случае, когда затрагиваются вопросы, нежелательные для обсуждения.

3. Возращение к дискуссии может быть примерно в двух случаях: (1) чтобы избежать принятия соглашения и (2) если для одного из участников действительно какие-то вопросы остались неясными и он не хочет их обсудить.

4. Прямое открытие позиций.

5. Уточнение позиций партнеров нередко раскрывает позиции участника, поскольку при этом частично раскрывается и собственная позиция: по вопросам, которые задают, можно определить, что именно интересует задающего их.

Деструктивные тактические приемы

1. «Расстановка ложных акцентов в собственной позиции» заключается в том, чтобы продемонстрировать, например, крайнюю заинтересованность в решении какого-либо вопроса, хоты на самом деле этот вопрос второстепенный.

2. «Отмалчивание» применяется для закрытия позиции и состоит в создании неопределенности на первом этапе переговоров.

3. «Блеф» - дача заведомо ложной информации.

4. «Отказ от собственных требований» - одна из сторон выдвигает предложение, которое она рассматривает как неприемлемое для партнера.

5. «Вымогательство» заключается в том, что одна из сторон выдвигает требование, нежелательное для другой стороны и безразличное для себя. Цель – получить уступку в обмен на то, что требование будет снято.

6. «Выдвижение требований по нарастающей» - используется как ответная реакция на то, что партнер соглашается с вносимыми требованиями.

7. «Выдвижение ультиматума» означает требование принять неудобное, невыгодное предложение под предлогом ухода с переговоров, срыва переговоров.

8. «Сюрприз». Главное в этом приеме – его неожиданность.

9. «Двойное толкование» - применяется на стадии заключения соглашения.

10. «Выдвижение требований в последнюю минуту» - применяется в самом конце переговоров, когда все вопросы решены и остается подписать соглашение.

На всем протяжении переговоров может использоваться тактика психологического давления на партнеров по переговорам. Эта тактика позволяет создать такую ситуацию, когда только одна сторона вынуждена будет идти на существенные уступки.

Завершение переговоров, анализ и оценка результатов

Завершение переговоров называется любое окончание переговоров, а не только успешное достижение поставленных целей и заключение соглашений.

Завершая переговоры, если только они не будут прерваны, стороны принимают решения. На переговорах могут быть приняты компромиссные решения, когда стороны идут на взаимные уступки. Это типичное решение на переговорах. Однако чаще приходится встречаться с ситуациями, когда критерии нечетки или же стороны не могут найти ту «середину», по отношению к которой они могут двигаться, уступая друг другу. В таких случаях необходимо искать поле интересов.

Когда статусы, возможности власти и контроля, а также интересы сторон не позволяют им найти «серединное» решение, то стороны могут придти к асимметричному решению. Тогда уступки одной стороны значительно превышают уступки другой.

Результат переговоров можно оценить с точки зрения соответствия или несоответствия поставленной перед переговорами цели. Результаты бывают (1) успешными, когда они в наибольшей степени соответствуют поставленной цели; (2) неуспешными, если они не соответствуют поставленной цели; (3) сочетающимися, когда они в большей или меньшей степени соответствуют поставленной цели каждой из сторон.

Переговоры подходят к завершению в тот момент, когда обе стороны приходят к соглашению по достаточному количеству пунктов и могут уже обсуждать пути реализации достигнутых соглашений.

При анализе результатов переговоров необходимо еще раз разобрать весь ход данного процесса. Спустя какое-то время после подписания контракта следует тщательно обдумать весь процесс переговоров и попытаться понять, что в нем было сделано хорошо, а что – плохо. Попробовать еще раз просчитать все последствия выбранных вариантов, заново проиграть в воображении различные возможности, которыми можно было бы воспользоваться.

Заключение

Умение найти оптимальный вариант деловых взаимоотношений требует овладения искусством делового общения.

Роль и интенсивность общения в современном обществе возрастают: постоянно увеличивается число людей, занятых в профессиональной деятельности, связанной с общением, деловое общение – процесс, при котором происходит обмен деловой информацией и опытом работы. Оно направлено на достижение определенного результата в совместной работе, решение конкретной задачи. Деловое общение включает в себя психологический контакт деловых партнеров, обмен эмоциями. Умение строить отношения с людьми, находить индивидуальный подход к сотрудникам, коллегам, клиентам, руководству необходимо каждому. В свое время прагматичный Дж. Рокфеллер, хорошо понимая значение общения для деловой деятельности, говорил: «Умение общаться с людьми такой же покупаемый за деньги товар, как сахар или кофе. И я готов платить за это умение больше, чем за какой-либо другой товар в этом мире».

Но что означает умение общаться? Общение – это искусство и наука, где важны не только природные способности, но и знания. Уметь общаться – это значит уметь разбираться в людях и на этой основе строить свои взаимоотношения с ними, что предполагает знание психологии общения.

Список литературы

1. Бороздина Г.В. Психология Делового общения. - Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2000

2. Фомин Ю. А. Психология делового общения. – Минск, 2000

3. Чернышова Л. И. Деловое общение. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

Понятие, сущность и виды делового общения. Этапы проведения деловой беседы. Собрания и совещания как групповые формы делового общения, их классификация. Элементы подготовки и правила налаживания отношений между партнерами на предварительных переговорах.

реферат , добавлен 25.02.2010

Формирование имиджа и профессиональной культуры делового человека. Общепринятые формы делового общения в труде менеджеров, юристов, рейтеров: беседы, совещания, собрания, переговоры, конференции, встречи. Рассмотрение форм и правил делового общения.

контрольная работа , добавлен 29.09.2014

Правила построения деловой беседы. Письменные виды делового общения. Классификация, планирование проведения совещаний. Абстрактные типы собеседников. Этапы и фазы делового общения. Техника телефонных переговоров. Этические нормы телефонного разговора.

курсовая работа , добавлен 17.02.2010

Основные правила ведения переговоров по телефону, приемы рационализации телефонного общения. Рекомендации по успешному деловому общению и ведению беседы. Пятнадцать положений и правил ведения телефонных переговоров, специфика делового администрирования.

курсовая работа , добавлен 20.02.2011

Сущность дистанционного общения. Этические нормы телефонного разговора. Виды корпоративной культуры делового общения. Манипуляции как метод воздействия на партнера. Правила их нейтрализации. Приемы, стимулирующие создание доверительных отношений.

реферат , добавлен 08.03.2016

Психологические аспекты переговорного процесса. Причины ведения спора подчиненных с руководителями. Основные положения методики эффективного слушания Атватера. Психологические основы публичного выступления. Основные принципы ведения делового спора.

презентация , добавлен 06.01.2017

Понятие, структура и функции (коммуникативная, интерактивная и перцептивная) делового общения. Этические и культурные требования, этапы подготовки и проведения публичного выступления. Установление контакта с аудиторией. Поза, жесты и мимика оратора.

курсовая работа , добавлен 28.12.2011

История этикета. Принципы делового этикета. Особенности делового общения как особой формы общения. Нормы, методы, приемы ведения деловых переговоров. Этикет, соблюдаемый в письмах. Культура делового общения. Основные положения телефонных переговоров.

дипломная работа , добавлен 31.10.2010